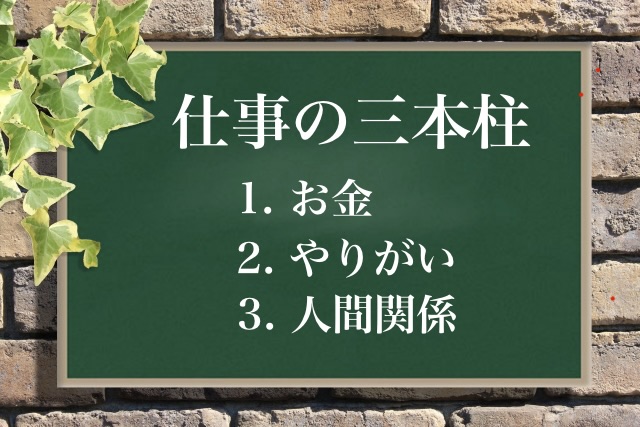

仕事の三本柱「お金・やりがい・人間関係」とは?

はじめに 私たちが働くとき、その根底にある問いは「何のために働くのか」ということです。単に生活を支えるだけではなく、やりがいを感じ、自分の居場所を持ち、人とのつながりを築くことも大切です。 なかでも、「お金」「やりがい」 […]

続きを読む 仕事の三本柱「お金・やりがい・人間関係」とは?本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです

はじめに 私たちが働くとき、その根底にある問いは「何のために働くのか」ということです。単に生活を支えるだけではなく、やりがいを感じ、自分の居場所を持ち、人とのつながりを築くことも大切です。 なかでも、「お金」「やりがい」 […]

続きを読む 仕事の三本柱「お金・やりがい・人間関係」とは?

はじめに 近年、発達障害やADHD、ASD(アスペルガー)、高機能自閉症、グレーゾーンといった言葉をよく聞くようになってきました。 これらは広義で発達障害と呼ばれいて、生まれつきの脳の発達の特性によって、社会生活やコミュ […]

続きを読む 発達障害とグレーゾーンとは?

はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]

続きを読む 心技体の心について

はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]

続きを読む 福祉道の心得③「心技体の備わった人間力が大切である」

はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]

続きを読む 福祉道の心得②「エッセンシャルワーカーである」