私は大学時代、文学部哲学科の専攻で、ギリシャ哲学や生命倫理などを中心に学ぶことが多かったです。今回はそこで学んだことをまとめた論文『音楽を哲学する 〜自己表現としての音楽〜』を取り上げさせて頂きます。

3万字を超える論文なので他の記事と比べてかなりボリューミーで内容も難しいかもしれませんが、福祉や音楽、哲学、人との向き合い方など参考になるかもと思いましたので掘り出しました。若干20歳の当時の私が書いた稚拙な内容かもしれませんがその時なりに一生懸命に学んでいたことですので温かい目でお付き合い頂けると幸いです。

尚、プライバシーを守る観点から個人や大学、施設、地域、日付などは全て除外しておりますのでご理解ください。

序章

音楽を聞くこと・表現することは、人生においてどのような意味をもたらすのだろうか。その意味は人それぞれであり、他方では意味がないと考えることもできるかもしれない。また、もし音楽が存在していなかったとしても生命維持は可能である。

しかし、それでもなお、私は音楽が生きていく上で重要なものであると考える。それは私自身の音楽活動を通して私自身が感じたことであり、また重い障害を持った方々と直接会って、音楽があることで彼らの人生が豊かになっていると感じた出来事があったからである。

ここで私が言う重い障害を持った方々とは、大学の実習でお世話になった福祉施設に通所している方々や、2017年4月からアルバイトをしている同法人のもう一つの施設に通所している方々のことであり、そこの通所者のほとんどは重症心身障害児(者)という重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している状態にある。また、本論文では、重い障害を持った方々の中に、筋萎縮性側索硬化症、通称ALSと呼ばれる神経の命令が伝わらなくなり筋肉がだんだん縮み、力がなくなる病気を持った方々も含まれている。

私は、このような重い障害を持った方々と関わり、音楽が彼らの中で生きる活力になっていると感じた。

2016年7月26日に起こった相模原障害者施設殺傷事件で犯人が「障害者は不幸を作ることしかできない」という供述をしたと多くのメディアが報道している。本当に障害者は不幸を作ることしかできないのだろうか。犯人のこのような供述や、これに付随する優生思想に抗うために、本論文で、私は音楽を手掛かりとしてその活路を見出していきたい。

第1章では、重い障害を持っている方々の生活の中で大きな意味を持っている「音楽とは何か」という根本的なところをまず考察していく。

第2章では、第4章での考察の土台となる文献の研究を行う。

第3章では、福祉施設での3日間の実習、また同法人の別の施設で現在行っているアルバイト、そしてALS患者の方々との哲学対話について述べ、コミュニケーションの観点から考察する。

第4章では、第2章で行った文献研究をもとに、同施設で結成されている重い障害を持った方々を中心とした音楽グループのあり方に関して考察し、また工科大学生との協働による福祉ものづくり、ALS患者の方々との哲学対話についても述べる。

終章では、第1章から第4章まで述べてきた上での結論を述べ締めくくりたい。

第1章 音楽とは何か

私は、重い障害を持っている方々と関わる中で、彼らの生活の中で「音楽」は大きな意味を持っていると感じた。本章では、彼らの生活の中で大きな意味を持っている「音楽」が、一体どのようなものかということについて考えていきたい。そこで、音の種類の分類や音楽の歴史的背景などを踏まえることで、彼らの生活の中で大きな意味を持っている「音楽」が、単なる高低差のある音の連なり(メロディ)、重なり(和音)、リズムによる美しいもの、または楽しいものとして抽象的に捉えられて終わるのではなく、本章での考察を通じて、具体的に捉えられるものとして考えることができるように考察していきたい。

また、音楽を構成するメロディ(旋律)・ハーモニー(和声)・リズム(律動)の3要素のうち「リズム(律動)」が、重い障害を持った方々が音楽を表現することにおいて重要な要素であることについても述べる。

第1節 音楽とは何か

第1節ではまず、「音楽とは何か」という問題について考察する。そこで、清水明の論文「音楽哲学素描」を手掛かりに考察していきたい。

まずは音楽とは何かということを考えてみよう。この問いに、「音楽とは音を用いた芸術である」と答えても、ただちに、では芸術とは何かという、より困難な問題にぶつかる。さらに芸術とは何かについて、芸術とはわれわれ人間存在が行う創造的活動の一つであると答えたとしても、困難はさらに増すばかりである。そうした答え方はより一般的なものへと向かっており、音楽から離れるばかりで、音楽の本質を明らかにすることはできない。それよりむしろ、「音楽とは音を用いた行為である」と広くとらえておき、私たちの音を用いた行為のうち、私たちが音楽だと考えるものとそうでないものとを選り分けてゆき、その際、どのような差異によって音楽とそうでないものとが選り分けられるのかを分析して行こう。そのことによって音楽にとって本質的なものが取り出せるであろう(清水2006, p61)。

このように、清水氏は「音楽とは何か」の問いに対して「音楽とは音を用いた行為である」という回答を打ち出している。本節でもこの回答を出発点にしたい。また、清水氏は「音楽とは音を用いた行為である」と定めたうえで、新たに2つの問題が浮上するとしている。

一つは、音とは何か、(中略)もう一つは音を用いた行為のうち、音楽と呼ぶにふさわしいものはどのようなものか、である(清水 2006, p62)。

第2節 音とは何か

一つ目の「音とは何か」の問いに関して、音楽の基礎本『楽典 理論と実習』には、音の種類についてこう分類されている。

音は、振動の状態から、次の3種に分けられる。

1)純音

単振動(振子の振動と同じで、最も基本的な単純な振動)だけによるもので、倍音を含まない。

例 ラジオの時報の音、音叉の音(普通の楽器からはほとんど出ない)

2)楽音

純音ではないが、規則性のある振動の持続によるもの。普通は、いくつもの倍音を含んでいる。

例 旋律を演奏できる楽器(声を含む)を普通に演奏して出る音の大部分のもの。

3)噪音

規則性を認めがたい振動によるもの、および非常に短時間でその性質を知覚できないもの。

例 打楽器やピアノの弦を打った瞬間の音、物のぶつかる音、物のこわれる音、声の子音。

なお、同じ発音の騒音があるが、これは「聞きたくない音」を指す、まったく別個の用語である(石桁ほか 2007, p10)。

このように、音は3種類に分類されるが、音楽の根幹は主に楽音によって構成されるものであると考えても差し支えないだろう。

さらに同書では、楽音は以下の3要素によって定められるとしている。

1)高さ

振動の速さによって定まる。速ければ高く、遅ければ低く感じられる。通常、1秒間の振動数をヘルツ(Hz)によって表わすが、人間に聞こえるのは、低い方の限界で15~20Hz、高い方の限界で10,000~20,000Hzぐらいの範囲である。

2)強さ

振動のエネルギーの大小と、それの周囲(の空気)への伝達の程度によって定まる。それらは、音源の大きさ・形状・振幅・振動の方向などによって左右される。

また、聞く人にとっての大きさは、音源との距離。方向(音源に指向性のある場合)・周囲の状況(たとえば壁の音の吸収率)・振動数・音質などによって変化する。

3)音質(音色)

振動の様相によって定まる。それには、波形、および波形や振幅などの時間的変化が複雑に関係する。波形は、通常、倍音の含まれ方によって決まるが、電子配置による人工音などにおいては例外もある(石桁ほか2007, p11)。

以上のように楽音の3要素は定義されている。しかし、これらに長さも加えるべきではないかと思われる。なぜなら、楽音に限らず、どのような音でも少なからず長さを含んでいるはずである。したがって以下では、楽音は4要素あると定義し、高さ・強さ・音質(音色)・長さをもって構成されるものとしたい。

第3節 音楽と呼ぶにふさわしいものとは?

次に、二つ目の「音を用いた行為のうち、音楽と呼ぶにふさわしいものとはどのようなものか」についての考察をしていく。

一般的に、音楽の3要素として、メロディ(旋律)、ハーモニー(和声)、リズム(律動)が挙げられる。

芥川也寸志は著書『音楽の基礎』で、旋律様式を、①モノフォニー(Monophony)、②ポリフォニー(Polyphony)、③ホモフォニー(Homophony)、④現代というように分類して、以下のように説明している。

①モノフォニーは単旋律または単旋音楽と訳されているが、簡単にいえば斉唱または斉奏である。演奏者が何人いても、みな同一旋律を演奏する。古代ギリシャ音楽や初期の教会音楽の様式であり、もっとも純粋な旋律音楽である。~(中略)~

②ポリフォニーは複旋律または多声音楽と訳され、いくつかの独立した旋律が同時進行する形の音楽で、初期は二つの単旋律の並行進行から始まり、しだいに複雑化し、声部間の模倣や、カノン、フーガなどの形式を生みつつ、やがて和声への結合を求めるようになる。J・S・バッハで最後の頂点に達し、ヨーロッパ音楽は十八世紀後半になって、ホモフォニーの支配する時代がやってくる。

③ホモフォニーに定訳はないが、和声をともなう旋律、または主旋律を和声的に伴奏する音楽形態の意味である。時代的には、十八世紀後半の古典派から十九世紀のロマン派の音楽を指している。この時代の旋律は和声の構造と密接なつながりが生じ、旋律の進行は、和声の進行とからみあいながら行われるために、しばしば和声の原理に支配されるという特徴を持っている。

④現代、ミュージック・コンクレートや電子音楽にあっては、本来の旋律という概念にあてはまるような要素はまったく追放され、ただ旋律感というようなものが存在するのみとなってしまった(芥川2015, pp113-114)。

以上より、旋律の成り立ちから考えると、ポリフォニーを契機に、和声は旋律の副産物と考えることができる。以上のような旋律様式に沿って考えると、旋律が和声よりも優位に立っているように思われる。しかし、ホモフォニー以降、皮肉にも優位にあるはずに思われた旋律が、反対に、和声に支配されてしまうという事態も起きている。

実際に、現代のポピュラー・ミュージックをはじめその他の多くの音楽でも、作曲する際に、まずコード進行(和声の進行)を作っておいて、その進行に沿って旋律を作るという作曲方法も広く行われている。旋律が和声に支配されているのである。

また、芥川也寸志は同書で、リズム(律動)の重要性を説いている。

音楽の形成に基礎的な役割を果たすのがリズムRhythmである。リズムなしには、音楽は生まれない。

通常リズムという言葉は、非常に広い範囲であいまいに用いられているが、アリストクセノスは「時間の秩序」といい、プラトンは「運動の秩序」と定義した。語源的には「流れる」を意味するギリシャ語であるところから、“Rhythm is flow”という感覚的ないい方からきわめて厳格な規定まで、いままでに音楽美学や音楽心理学の領域でのリズムに関する多くの定義が生まれているが、それらのほとんどは、運動、時間、秩序、均衡などの言葉、もしくはそれらを関連づける表現が用いられている。

一般的に音楽を形成する三要素として、リズム、旋律、和声をあげる場合が多い。けれども、旋律をもたない音楽や、和声をもたない音楽は容易に考えうるのに対して、リズムをもたない音楽は考えられないという事実―リズムなしには音楽は生まれないという事実は、運動、秩序、均衡などという言葉を超えて、リズムがより根源的な、生命と直接かかわりをもつ力であることを感じさせる。

リズムはあらゆる音楽の出発点であると同時に、あらゆる音楽を支配している。リズムは音楽を生み、リズムを喪失した音楽は死ぬ。この意味において、リズムは音楽の基礎であり、音楽の生命であり、音楽を超えた存在である(芥川 2015, pp.89-90)。

以上のことから、芥川に言わせれば、リズム(律動)はそれ自体で音楽だとも考えられる。

第4章第1節で紹介する福祉施設で結成された音楽バンドのバンドメンバーであり、同章第2節で紹介する「工科大学生との協働による福祉ものづくり」の対象者でもある利用者Gさんという方は、そのバンド内で現在はパフォーマーとして活動している。バンド内で音楽が演奏されると、Gさんは音楽に乗りそれを身体全体で表現するというパフォーマンスを行っている。また、そのパフォーマンスは身体で表現するということからリズムを根幹としているものであり、芥川の視点から考えると、バンドにおいての彼の表現は音楽を構成する要素として重要なものであると考えることができる。

ところが、「音楽と呼ぶにふさわしいもの」を考えていく上で、音楽の3要素であるメロディ(旋律)、ハーモニー(和声)、リズム(律動)のどちらが最も優れているのかを決めるのはここではあまり重要なことではないように思われる。

ハーモニーはメロディの副産物であるので、一見メロディの方が優位に立つものとして思われるが、ハーモニーからメロディが生み出されるようにもなったロマン派以降の音楽を踏まえると、一概にメロディの方が優位に立っているとは言えない。

またリズムに関して芥川は、

音楽の形成に基礎的な役割を果たすのがリズムRhythmである。リズムなしには、音楽は生まれない。(芥川 2015, pp.89-90)

と述べるが他方でアリストクセノスは

継起は旋律の本性に従って探求さるべきである(山本 2008, p76)。

と述べ、つまり、リズムはメロディの本性によって探求されるべきものであると捉えていたと考えられる。

このように、私は、これら3つがそれぞれの個性を十分に発揮しながら、かつ、お互いを補完し合い、時には一方が目立ち時には一方が後に引くというような、その時やその場で最良だと考えられる音楽を表現するということが、「音楽と呼ぶにふさわしいもの」だと考える。

しかし、実際に表現される音楽は、演奏者の表現方法、指揮者の曲の解釈、個々人の演奏や表現の技術など、全員の持つ曲のイメージと異なることも多い。また、音楽の目的や趣旨、時代や文化によっても、その表現方法や価値観が異なってくることも考慮に入れた上で「音楽と呼ぶにふさわしいもの」を実現していくことが重要だと考える。

第2章 文献研究

第1節 園田和江「「私」という自己表現を引き出す音楽によるノンバーバルコミュニケーション」

音楽療法士としても活動する園田和江の論文「「私」という自己表現を引き出す音楽によるノンバーバルコミュニケーション」は本論文のテーマを考えていく上で非常に重要な文献となった。彼女は、自身の音楽活動を通した経験を踏まえてこう述べている。

「私」が音を出すことは「私」が自己決定をした結果が外の世界へ現れた瞬間であり、ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの始まりである。それは音を出すことを「私と私」の内言により決め、どのタイミングで最初の一打の音を出し、どこまで音を出し続け、また止めるのかという自己決定である(園田2011, p63)。

ここでノンバーバル(非言語)コミュニケーションという言葉が出てきているが、なにも音が「こんにちは」などといったような意味を持つということをいっているのではない。非言語コミュニケーションであるので音に言語的な意味はないのである。

加えて、清水明は論文「音楽哲学素描」でこう述べている。

音は何も表さない(清水 2006, p64)

音は何かを表すだろうか。音を聞いて音以外のものが示されるとすれば、それはただのその音源のみである。その限りでは音は音源を表すということができる。…中略…

音楽で用いられる楽音は楽器の音であり、演奏を聞いてこれはピアノの音だとかバイオリンの音だということはわかるが、それがわかって何になるだろう。それ以上のことは音は何も表してはいない。

例外的に、川のせせらぎの音とか鳥の鳴き声を模倣した音を出すべく楽器が演奏され、そのことによって何らかの情景を表す音楽も作れるだろうが、それは音楽の表現としては副次的なものにとどまる。それは、言語において擬音や擬態語による表現が言語表現としては副次的にとどまるのと同じである。言語の表象能力はそれよりはるかに強力であり、それに相当するものを音楽は持っていない(清水 2006, p64))。

園田は、「私」が音を出すという自己決定をし、音が外の世界へ現れる、そして誰かの耳に届くということがノンバーバル(非言語)コミュニケーションであると捉えている。

また、これが発展した形式として園田はこう述べている。

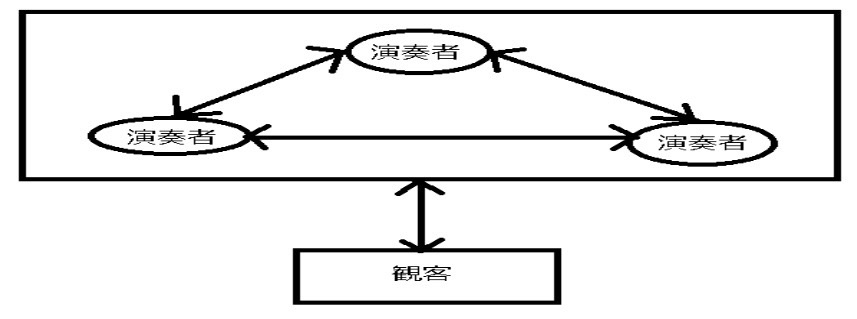

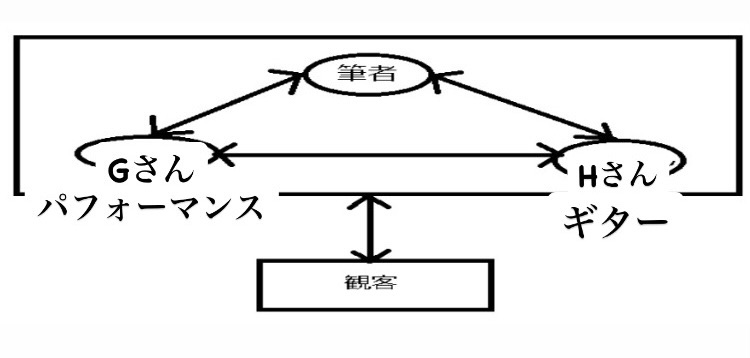

オーケストラの団員ひとりひとりの「私」による音の集まりがオーケストラ全体として演奏者同士の異なる音によるコミュニケーションとなり、それが演奏会に集まった他者としての観客をも巻き込んだコミュニケーションへと発展している(園田 2011, p64)。

園田は、各演奏者が音を出し合いその音を聞き合うということがコミュニケーションであると考えるだけでなく、そのような音を聞く観客をも巻き込んでコミュニケーションは行われていると考えるのである(下図参照)。

ところが、園田はこのような関係がコミュニケーションであると主張している反面、このようなコミュニケーションの中身に関しては詳しく述べられていない。

演奏者同士のコミュニケーションに関して言えば、演奏者Xが音を出し、演奏者Yがその音を聞くというこの流れを園田はコミュニケーションだと考えているのではないかと私は考える。

しかし、音楽によるコミュニケーションを考える場合、演奏者Xが音を出し、演奏者Yがその音を聞く。次に、演奏者Yは演奏者Xの音を聞きながら、ないし聞いたあとに演奏し、演奏者Xは演奏者Yの演奏を聞く。このような相互的な流れがあってはじめてコミュニケーションであると考えるのが一般的だと思われる。演奏者と観客についても同様のことが言える。演奏に対し、観客が手拍子や拍手などのような目に見える反応をすれば、コミュニケーションが成立しているとも考えられる。しかし、観客が目に見える反応をしなければそれがコミュニケーションだと言うことは一般的には考えられない。もちろん、園田もこのようなこと念頭に置いているに違いないのだろうが、園田は、「私」が音を出すという自己決定をし、音が外の世界へ現れる、そして誰かの耳に届くということがノンバーバル(非言語)コミュニケーションであると捉えているようである。

次に園田は、音を出す主体である「私」というものに注目し、日本語における「私」と、哲学における「私」の二つの視点から考察している。

日本語における「私」に関して園田はこのように述べる。

日本語において「私」という存在は主張されない「主語」である。…中略…

日本人は会話において「私」である主語の存在を無意識のうちに行い、その会話にある「場所」を重視しながら話を進めているにも関わらず、それでもお互いの意思疎通を図っているのである。ストレートな自己表現や自己主張が苦手な国民性は、日本語自体の構造に因るものが大きい。また心身に何らかの障害を抱えていると複雑な構造である日本語という言語を使用するコミュニケーションにおいて「私」の表出は難しく、自己表現の手段として困難さを伴う(園田 2011, p64)。

園田の主張は、日本語における「私」に関してのものだが、音楽的な自己表現も重ねてることができる。日本語における「私」に関しての園田の主張は、おそらく、彼女自身の音楽療法士としての経験から導かれたものだと考えられる。特に日本人による自己表現は、音楽的な自己表現から他の様々な形の自己表現まで、日本語の構造からどうしても消極的なものになりやすいと捉えているように思われる。

続いて園田は、哲学における「私」に関して、ドイツの哲学者マルティン・ブーバーの思想を紹介し、その内容について園田はこのように述べている。

この「私」という存在についてドイツの哲学者マルティン・ブーバー(Martin Buber:1878-1965)は『Ich und Du』(1983)の冒頭部分「Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du. Das andre Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es」(Buber 1983:4)において私たちの生きている世界での根幹にある言葉として「我―汝」「我―それ」を挙げている。これは「私」が「私」との対話を繰り返し、自分自身を理解する「汝」(私が呼びかけている私の人格)ということ、また「私」の周りに存在する他者を自分と違うものとして認識しながら「それ」を「私」との関係性として捉えている(園田 2011, p64)。

園田は「汝」に関して「私が呼びかけている私の人格」であると説明している(村田重雄による日本語訳『我と汝・対話』では、「汝」を「私が呼びかけている私の人格」と一概には解釈しきれない部分もあるが、この批判に関しては次節で検討したい)。

また人と人との真の生きている相互関係について、…中略…、これは生きている中心(汝)に対して相互関係を結びながら、他者との生きている相互関係を結ぶことが真実の共同体(Gemeinde)の姿だとしている。そして共生の構造が生まれる場所をブーバーは「間」の領域と述べている。「間」とは「ある存在者が他の存在者を、他者として、この特定の他の存在者とみなし、両者に共通の、しかし両者の固有の領域を超えた領域において、他の存在者と交わることの中にそれ「人間世界の固有性」がある(園田 2011, p65)。

つまり、共生の構造が生まれる場所は、「我―それ」という構造である。「我―汝」を第1の根源とし、「我―それ」は第2の根源となる。園田の述べる「我―汝」には異論があるが(次節で検討)、「我―それ」は、第1に根源的な「我―汝」がはじめにあった上で成り立つものなのである。

また園田は、稲村秀一の「ブーバーの哲学的人間学における『共生』の構造」から「間の領域」に関してこのように引用している。

ブーバーの「間の領域」について稲村は「この間の国は、我と汝が関わる『真の現実』である。人間にとっては、主観内に構成された観念的世界も、また没意味的な物質的世界も共に真の現実といえないことをわれわれは体験的に知っている。人間はそれらの世界を超えて、他者との対話的関係のなかへ出かけてゆくところに、自己の存在の確証を得てゆくのである。この間の領域に関与することによって人間は、現実性をおびてくるのであり、本来的人格性を得てゆくのである。この間の領域は空虚な幾何学的空間ではなく、人格的関係に満たされたいわば人間的空間と表現できよう。」(稲村2006:3)と述べている(園田 2011, p65)。

このように、第1の根源「我―汝」から、第2の根源「我―それ」という領域へと出かけてゆくところに、一見当然のように思われる「私が私である」という確証が得られる。それは、第1の根源「我―汝」の段階ではいまだ気づくことができない。

また園田は、自身の音楽療法士としての経験と、ブーバーの思想とを重ね合わせ、音楽における自己表現を個人から、他者、さらにコミュニティというように、より広く高い次元へと導くことを説いている。

これは毎回の音楽療法におけるセッションにおいて、対象者同士が新しい出会いをノンバーバルコミュニケーションによって繰り返し行っていることと合致する。「私」の音を出すことが決定されるまでの時間において「我と汝」の会話が行われ「私」が表出された瞬間に「間の領域」となり、「私」を受け止める他の参加者と「共生の構造」を取り、お互いが自己の存在の確証を得ながら人格的に満たされた「間」のコミュニケーションが存在している(園田 2011, p65)。

また、音楽における自己表現を拡大していくことに関して、園田は3つの段階に分ける。

第1段階:「私」の肯定(個人レベル)

第2段階:「私」の明確化(グループレベル)

第3段階:「私」と「私」によるエンパワメント(コミュニティレベル)

心身に障害を持った方々に関しては事態は深刻さを増すと園田は述べるが、園田はそのような方々に対しての音楽療法を行い、そのような障害を持った方々が「音を出す」ということがどれほど重要なことであるのかを考えている。以下引用する。

日本人においては日本語の構造自体に「私」を明確化せずに「私」を表出させるため、ノンバーバルコミュニケーションである音楽療法において「我―汝」の会話を繰り返す活動は「私」を強化し、明確化させることになる。日本人は主語がないことを意識せずに日常の言語活動を行い「私」の言いたいことは述語に存在し、「私」を突出させずにその場の関係性において会話を行っている。そして「私」が明確化されなくてもお互いの会話は成立するのである。しかし心身に何らかの障害がある場合ノンバーバルコミュニケーションの1つである”音を出す”ことによって「私」を表現し、それを受け止める他者との双方向のコミュニケーションと成り得る。その音は「私」はここにいる、と自己決定された後に表出されるもので何にも代え難いものである。個人差はあるが心身機能が衰えていく高齢者にとっても十分に安全に行える活動である。音を出せない重度の障害がある場合においては、その場に居ること自体が「私」としての自己表現となっている。(耳の鼓膜は震えているが脳へ入力された刺激を出力することが出来ないために反応が見えていないからである。)(園田 2011, p67)

この一節で特に注目したい箇所がある。園田は「音を出せない重度の障害がある場合においては、その場に居ること自体が「私」としての自己表現となっている。」という主張の理由として、「耳の鼓膜は震えているが脳へ入力された刺激を出力することが出来ないために反応が見えていないからである。」と説明する。さらに、園田がこの主張の理由を説明していると思われる箇所で、吉田敦彦の2007年の著書『ブーバー対話論とホリスティック教育―他者・呼びかけ・応答』から以下の引用をしている。

「共同的な存在の現実において、他者に対してまさに汝と語りかけることが根本的に意味するのは、他者が根源的に他者として異なっていることの肯定、私によって受け入れられ私によって愛される異なった他なる存在の肯定である。それは、この同一化によって価値を失い、その精神において無に帰されてしまう。」「同じところを共にする『共同性』ではなく、異質性(すなわち個性)を介して関わる「向かい合う二人」。他者と距離を取り、「他者の他者性」、他者の自己とは異なるところ、自他の異多性(個性)を介した関わり。」(吉田2007:176-177)なのである。(園田 2011, p67)

園田が「音を出せない重度の障害がある場合においては、その場に居ること自体が「私」としての自己表現となっている。」と考えた背景には、園田自身が音を出せない重度の障害を持った方々に対しての音楽療法をする中で、共同性ではなく、異質性(すなわち個性)を介して関わる「向かい合う二人」として、つまり自己とは異なる他者を肯定すること、受け入れることから始まった考え方なのではないかと考える。

2017年11月、ALS患者であるCさんと、その介助者とお会いする機会をいただき議論した際に、この園田の主張に通じた議論があったが、そのことに関しては第4章第3節ALS患者Cさんとの哲学対話で検討したい。

第3章以降ではそれでも園田の述べる「我―汝」を採用しつつ、第4章第1節の福祉施設で結成された音楽バンド、同章第3節で述べるALS患者Cさんによる全身麻痺でも弾けるギター演奏に関して、園田の視点から考察する。なぜなら、管見では、園田のブーバーの「我―汝」に関する解釈は全面的に肯定できない部分があるが、それでも園田が述べる視点は非常に重要なものだと思われるからである。

第2節 マルティン・ブーバー『我と汝・対話』

前節で解説した園田論文「「私」という自己表現を引き出す音楽によるノンバーバルコミュニケーション」において、マルティン・ブーバーの「我―汝」「我―それ」の思想が取り上げられた。園田は、「我―汝」における「汝」に関してこのように述べている。

…中略…、私たちの生きている世界での根幹にある言葉として「我―汝」「我―それ」を挙げている。これは「私」が「私」との対話を繰り返し、自分自身を理解する「汝」(私が呼びかけている私の人格)ということ(園田 2011, p64)。

園田は、「汝」を「私が呼びかけている私の人格」と述べているが、実際のところ、園田のそのような説明に同意できない部分がある。というのも、ブーバーは「汝」という単語を、「私が呼びかけている私の人格」という意味で使用していないと私には思われるからである。ブーバーは第1の根源語「我―汝」に関してこのように述べる。

文明人ならば名詞や代名詞によって表現さるべき個々の人間も、まだ独立性をもたず、原始生活の全体の中に深く埋没している。このような原始の現存的表現は、分析や内省の所産によるのではなく、真の根源的統一である生き生きとした関係を生き抜くことによるものである(ブーバー 2002, p28)。

そして、第2の根源語「我―それ」に関してブーバーはこう述べる。

ただ〈それ〉のみが秩序づけを行うことが出できるのである。事物は〈なんじ〉から〈それ〉に変わることによってはじめて、並列的に整理することができるようになる。〈なんじ〉は並列化した組織をまったく認めない(ブーバー 2002, p42)。

ものごとが分析の対象として認識される頃には「我―それ」という関係になる。

また、ブーバーは「我―それ」に関してこのような具体例を挙げている。

〈わたしは樹木を見る〉という文章が語られるならば、それはもはや〈人間であるわれ〉と〈樹木であるなんじ〉の間の関係を語っているのではなくして、人間の意識によって、樹木を知覚の対象として確かめているのである。ここにはすでに、主体と客体との間に障壁がうち立てられており、分離の言語である根源語〈われ‐それ〉が語られているのである(ブーバー2002, p33)。

私は、園田が論文で述べた「音楽によるノンバーバルコミュニケーション」の観点は重要なものだと考える。したがって、園田のブーバーの思想の解釈には異論があるが、それでも園田の観点を土台に第4章で考察したい。

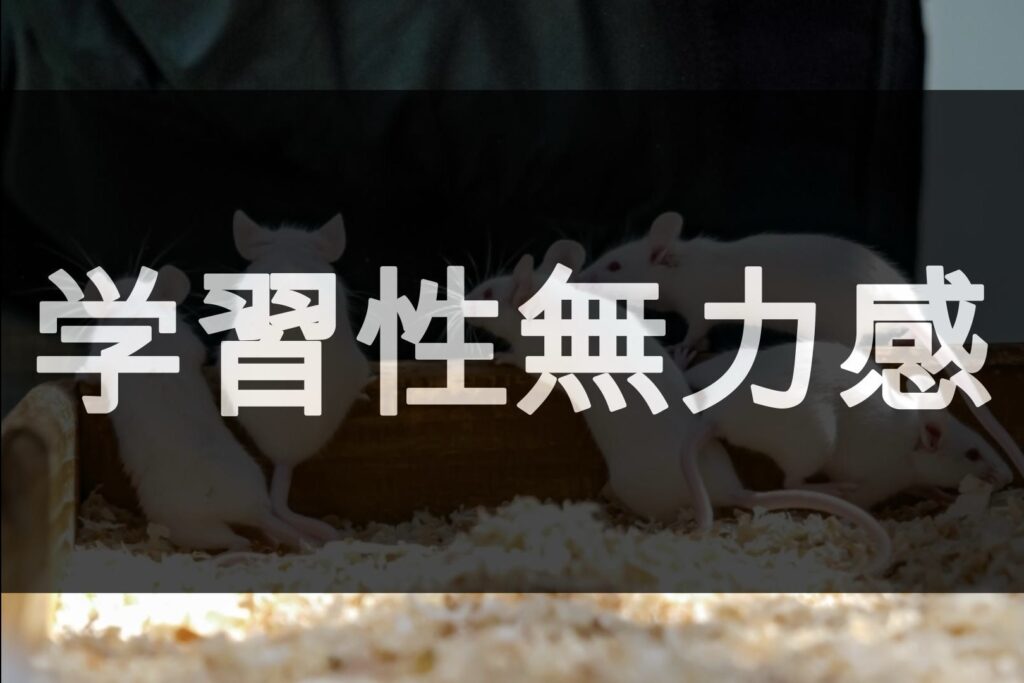

第3節 C・ピーターソン他『学習性無力感 パーソナル・コントロールの時代をひらく理論』

学習性無力感とは

コントロール不可能な出来事を経験することによって、将来も同じくコントロール不可能な出来事を避けられないと考えてしまうと、動機づけの障害をはじめとして、感情障害、学習障害が起こる。この現象は学習性無力感(learned helplessness)と呼ばれてきた(ピーターソン 2000, vii)。

学習性無力感という言葉はこのように定義されているが、さらに理解していくために、学習性無力感という言葉が出てくるようになった歴史的背景からおさえていきたい。

学習性無力感は、心理学者であるStevenMaierと Martin Seligmanらが学生の頃に行った動物の学習研究の際に偶然発見された現象である。1964年、彼らが大学院に入学した当時は刺激‐反応(S-R)理論が全盛であったと言われている。

伝統的には1950年代は、研究と理論の多くは目的志向行動をいかにS-R分析に還元できるかやっきになって証明しようとしていた。1960年代まで、動物の回避学習が主要な研究テーマであった。というのも、回避行動が目的志向であると考えられていたためである(ピーターソン 2000, p17)。

イヌやラットなどの動物を回避-逃避箱の片方に置くことから実験は始まる。これらの動物の足に電撃が加えられることを合図する信号を10秒前より点灯する。電撃は動物がハードルを越えて隣の部屋にジャンプするまで続く(ピーターソン 2000, p18)。

この実験が行われていた最中で学習性無力感は発見された。そのきかっけとして、この実験で電撃を受け続けても、ハードルを越えて電撃を停止しようとしない無力的なイヌがいたのである。

灯りが点いても、ジャンプしなければ、イヌは電撃を受けることになる。そして、ジャンプすることで、電撃は停止する。あるいはジャンプしなくても、電撃を60秒受け続ければ自動的に電撃は停止する。イヌは、電撃を停止するためにハードルをジャンプすることを学習せずに、毎試行60秒間ずっと電撃を”受け”続けた。興味あることに、イヌはたまにハードルを越えることがあった。しかしすぐに次に試行では、電撃をまた受け続ける結果となった。ハードルを越えるジャンプと電撃の停止との間の恩恵的な関係をあたかも前の試行で経験しなかったようであった。このような現象を目の当たりにして、われわれは実験室で起こっている説明困難な問題を究明しようと決心した(ピーターソン 2000, p19-20)。

学習性無力感が発見され、この言葉が使われている今日まで、上記のような偶然的な背景があったのである。

そして、

学習性無力感の典型的な現象にはかならず3つの要素―個人の行為と結果との非随伴性、将来においても結果が伴わないだろうとする期待と受動的行動(ピーターソン 2000, p7)

が含まれる。

1つ目の「個人の行為と結果との非随伴性」においては、例えば、自分は「こうしたい!」と考え、そしてそのために何かしらのアクションを起こしたとしても、結果的には自らの「思い」が実現できないという状況が挙げられる。つまり、行為に結果が伴わないのである。

2つ目の「将来においても結果が伴わないだろうとする期待」においては、これからも自らの「こうしたい!」という「思い」が実現できないのだろうという将来に対しての消極的な展望である。

3つ目の「受動的行動」は、自らの「思い」が実現できないということを学習してきた結果、多かれ少なかれ、物事に対して諦めのような心理的境地に至ってしまうのである。

以上より、学習性無力感に関する大まかな説明をしてきた。次に、学習性無力感に関する3つの研究方向を紹介し、それによって本論文で学習性無力感を考えていく上での道筋を明確にしたい。

内部指向/分析指向/外部指向

心理学者C・ピーターソン、S・F・マイヤー、M・E・P・セリグマンらによる共著『学習性無力感 パーソナルコントロールの時代をひらく理論』において、学習性無力感は、内部指向、分析指向、外部指向の3つの研究方向に分類して検討している。

内部指向は、学習性無力感の現象にかかわる基礎過程の解明を目指した。すなわち、学習理論的視点から学習性無力感調べた。…社会心理学と学習性無力感との結びつき、…この結びつきは、動物実験の知見から人間を対象とした研究に適用しようとした時に始まる。しかし、このような試みでは人間は複雑すぎて容易に追試出来ないことがすぐに分かった。(ピーターソン 2000, p9)

分析指向は、学習性無力感の生物学的過程の解明を目指すものである。

外部指向は、「学習性無力感を人間の苦悩と成長の理解のために用いることとした。…うつ病のモデルとしての学習性無力感を検証…、…いろいろな社会問題における無力感の役割について一連の推論…、…身体的健康と病気における学習性無力感が果たす役割…(ピーターソン 2000, p9)」

というように、動物実験で発見された学習性無力感を人間にも適用させ、本来の意味をさらに拡張させ、人間社会に応用するという仕方である。

本論文では、内部指向、分析指向は扱わず、とりわけ人間社会に応用された外部指向に焦点を当てて第3章第4節で考察する。

第3章 様々なコミュニケーション

第1節 ノンバーバルコミュニケーション

言語でのコミュニケーションが困難な方々と関わる上で、ノンバーバルコミュニケーションは大きな役割を担う。では、そもそもノンバーバルコミュニケーションとはどのようなものなのだろうか。ノンバーバルコミュニケーションを理解するうえで、言語技術を中心とした教授法の専門家であるマジョリー・F・ヴァーガスの著書『非言語コミュニケーション』がその理解を深めてくれる。

非言語コミュニケーション研究のリーダーの一人、レイ・L・バードウィステルは、対人コミュニケーションをつぎのように分析している―「二者間の対話では、ことばによって伝えられるメッセージ(コミュニケーションの内容)は、全体の35パーセントにすぎず、残りの65パーセントは、話しぶり、動作、ジェスチャー、相手との間のとり方など、ことば以外の手段によって伝えられる」と(マジョリー 2015, p15)。

二者間の対話においてことばによって伝えられるメッセージは、全体の35パーセントがバーバルコミュニケーションであり、残りの65パーセントが話しぶり、動作、ジェスチャー、相手との間のとり方などのノンバーバルコミュニケーションと考えられている。

またマジョリー・F・ヴァーガスは同書16頁で、以下の9つの非言語メディアがあるとしている。

(一)人体(コミュニケーション当事者の遺伝子に関わるもろもろの身体的特徴の中で、なんらかのメッセージを表すもの。たとえば性別、年齢、体格、皮膚の色など)

(二)動作(人体の姿勢や動きで表現されるもの)

(三)目(「視覚の交差」と目つき)

(四)周辺言語(話しことばに付随する音声上の性状と特徴)

(五)沈黙

(六)身体接触(相手の身体に接触すること、またはその代替行為による表現)

(七)対人的空間(コミュニケーションのために人間が利用する空間)

(八)時間(文化形態と生理学の二つの次元での時間)

(九)色彩

先ほどマジョリー・F・ヴァーガスの同著書から引用した、

二者間の対話では、ことばによって伝えられるメッセージ(コミュニケーションの内容)は、全体の35パーセントにすぎず、残りの65パーセントは、話しぶり、動作、ジェスチャー、相手との間のとり方など(2015 p15 マジョリー)

ということから、二者間でコミュニケーションをする際に、残りの65パーセントであるノンバーバルコミュニケーションの方が相手に伝えられる情報量としては多いことも分かる。

言葉での会話が難しい重い障害を持った方々と関わる上で、様々なコミュニケーションに関する知識が多少なりともあることによって、そのような方々に対するさらなる理解に繋げることができるのではないだろうか。

本章の以降では、福祉施設での実習やアルバイト、そしてALS患者の方々のように重い障害を持った方々と関わり、そこからコミュニケーションの観点から考察をしていきたい。

第2節 ALS患者との哲学対話

ALSとは

ALSとは「amyotrophic lateral sclerosis」の頭文字をとった病名の略称であり、日本では筋萎縮性側索硬化症と呼ばれている。

筋萎縮性側索硬化症は、身体を動かすための神経系(運動ニューロン)が編成する病気です。変性というのは、神経細胞あるいは神経細胞から出て来る神経線維が徐々に壊れていってしまう状態をいい、そうすると神経の命令が伝わらなくなって筋肉がだんだん縮み、力がなくなります。しかもALSは進行性の病気で、今のところ原因が分かっていないため、有効な治療法がほとんどない予後不良の疾患と考えられています。

ALS患者Aさんとの哲学対話

2017年9月に、大学のゼミの夏合宿でAさんのご自宅を訪問した。AさんはALS患者であり、訪問した際は、その奥さんが透明な文字盤を用いて仲介するような形で私たちとAさんとの対話が行われた。私は、Aさんに2017年に公開された映画「ギフト 僕がきみに残せるもの」という、ALSに関する実話をもとにした映画の内容を少しばかり紹介した。その映画の内容をここでも少し紹介したい。

主人公の男性は結婚相手の女性と幸せな結婚生活を送っていた。その男性がALSと診断され症状が進行していくが、それでも夫婦は以前の幸せな生活を続けていこうと奮闘する。しかし、その男性が声を発することが出来なくなり、パソコンを用いてコミュニケーションを行うようになると、夫婦間で温度差が生じるようになる。結婚相手の女性が、男性の呼びかけに対し無視をしたり、そっけない返事で済ましたりするというような場面があった。あとで女性が「介護に疲弊していた」「ごめん」と言っていたが、現在の夫婦間での関係は良好ということであった。

そこで私は、AさんにALSになってパソコンを使ってコミュニケーションを取るようになる前と取るようになった後での心境の変化、また夫婦間での変化についての質問した。そして、Aさんは「私は動きづらくなるのと話しづらくなるのは同時期なので、自分の意思を伝えるのに最初は携帯電話の小さなボタンを不自由な手で押していました。いよいよ指も動かなくなってきたので透明文字盤を使ってみました。これは相性が結構よくて今も使っています。でも最初の頃は夫婦間では、ある程度の言葉を言うとわかってもらえるのですが、他の人ではそうはいきません。パソコンを使うようになってからは、ALS当事者てありながら技術的アドバイザーでもあるBさんのアドバイスもあって、今ではユーチューブやフェイスブックまで楽しめるようになりました。パソコンを使っていない頃と使った頃では特に変わりません。夫婦間でも特に変わりはないですね。」と語った。

その語りの方法は、まずAさんが文字盤の文字に視線を向け、その視線が向いている文字を奥さんが声に出す。そしてAさんの伝えたい言葉とあっていたら、アイコンタクトをして相互に確認する。そして次の文字に続き、次第に単語、文節、文章となり、Aさんが伝える言葉が奥さんの声を介して私たちに伝えられた。

加えて、Aさんの奥さんが話している際に、時おり、ご夫婦はお互いに目を合わせる場面があり、ご夫婦間でしか分からないような独特なアイコンタクトも見て取ることができた。また「夫婦間では、ある程度の言葉を言うとわかってもらえるのですが…」とAさんが語ったように、これも一種のコミュニケーションであると私は考える。

前節で紹介したコミュニケーションの視点からAさんご夫婦のこのようなやり取りを考えると、文字盤を用いたやり取りは、言語性と非言語性の両面が深く関わっているのではないかと思われる。なぜなら、Aさんの伝えたいことは言語的なものであるのに対し、その伝える手段(視線)は非言語的なものであるからである。これは手話などの伝達方法と似た構造になると思われるが、手話とは異なり、言語として外に現れるまでの過程が二者間で行われているのでより複雑になり、両者にとって忍耐力や集中力を必要とする。しかし、ALSを発症し全身麻痺という状態の中でも、文字盤が開発された技術や、患者と介助者とのコミュニケーション技術によって、残された動かすことのできる身体の部位を駆使することで、Aさん自身の思いが周囲の人に伝えられることが可能となっている。また、パソコンを使うことで、フェイスブックなどのようなSNSを通じて多くの人々とコンタクトを取ることや、ユーチューブを観覧することも可能となっているのである。

Aさんご夫婦間でしか分からないような独特なやり取りに関しては、純粋なノンバーバルコミュニケーションであると考えられる。AさんがALSになって夫婦間でのコミュニケーション方法が以前と異なっていても、現在でも夫婦間での関係が続いているのは、ALSになる以前から、お互いの物事に対する考え方や価値観が共有されてきたという経験や、それに伴ったお互いの信頼に裏打ちされたものがあるからではないだろうか。

ALS患者Bさんとの哲学対話

現在、大学のゼミではITP-SL(ITプロジェクト・サービスラーニング)という活動を行っており、その活動の一環で“ほぐすんです”という装置を製作している。

“ほぐすんです”はALS患者特有の身体の不快感を緩和するための装置であり、先ほど紹介したALS患者のAさん、工科大学、そしてALS当事者てありながら技術的アドバイザーでもあるBさんなど多くの方々の協力のもと、現在はAさんのための“ほぐすんです”を製作している。

Bさんはご自身もALS患者でありながら、障がい者ピアサポーターとして、様々な視点から捉え、機械製品全般の出張サポートや提案等の活動をされている。ITP-SLの活動に関しては、製作物に関するご指導をお願いしている。そこで“ほぐすんです”製作のアドバイスをはじめ、ゼミとの情報の交換などでお互いの意思疎通を取るにあたり、Skypeを通じることで、離れた距離でもより気軽にコンタクトをとることを可能となっている。

“ほぐすんです”の部位は振動する部分の可動部と、振動の操作をするコントローラに大きく分けられるが、可動部の製作に関しては、「半田付け」の方法をBさんからSkypeを通して教わり、工科大学でその作業に取り掛かった。私を含めゼミの学生は半田付けをしたことがない学生がほとんどだったが、Skypeを通してBさんから教わった方法で作業に取り掛かるとスムーズに進めることができた。

また振動の操作をするコントローラに関しては、基盤を入れる箱型のケースを発注し、そのケースに電源を入れるスイッチや振動を調節するつまみ、そして振動の波形が表示されるモニターの配置をゼミの学生でデザインをし、工科大学にケースの穴開けを協力していただき、スイッチやつまみをはめ込んだ。そして2017年9月18日、ゼミの夏合宿の際に、試用品としてAさんにお渡しし、今度はAさんの使用感などの意見を反映させるべく“ほぐすんです”の改良に努めていきたい。

このように、Skypeを通じてBさんと情報を交換し、“ほぐすんです”をより良いものにしていけるように活動している。Bさんには、福祉施設での楽器制作についても有益なコメントを頂いた。これは第4章第2節で詳しく述べる。

第3節 実習とアルバイトの体験

福祉施設での実習

私が大学3年生の夏に、大学の先生に勧められ、ある福祉施設に見学に行った。この施設は障害を持った方々が日中利用する通所施設である。ここには重症心身障害児(者)と呼ばれる重度の身体障害と重度の知的障害が重複している状態にある方々が日々利用している。

私が見学に行った際は、音楽の時間ということで利用者さんはパソコンから流れる音楽や映像を見聞きしていた。また地域のボランティアの方に来ていただいて生演奏を聞く機会もある。

私はこれまでにこのような重い障害を持った方々との接点が全くなかったので、はじめはどのように接したら良いのか、さらにはどこまで接していけば良いのかが分からなかった。ほとんどの利用者さんは言葉を話すことが出来ないが、この時間を通して明らかだったことは、全員の利用者さんが楽しそうに声を上げていたり、身体全体で楽しさを表現したりしているという事であり、利用者さんはとても純粋な心を持っていると感じた。

私は2017年に3日間、その福祉施設で大学の授業の一環で実習を行わせて頂いた。実習を行った中でのエピソードを二人の利用者さんと共に紹介したい。

目線で意思疎通を図るCさん

Cさんとのコミュニケーションを図る際に、「はい」と返事をする場合には目線を上に持っていく。また、「いいえ」「どちらでもない」というような場合は目線を動かさない。こちら側が「どちらでもないの?」「迷っているの?」と呼びかけたら「はい」の合図である目線を上に持っていく。Cさんは、普段このような方法で意思疎通を図っているのだと職員の方に教わった。

この施設では朝、利用者さんが通所してきたあとに朝の会が行われる。このとき、利用者さんと職員がカウベルを用いて童謡の「春よ来い」と、松任谷由美の「春よ、来い」の2曲を練習した。そこで、Cさんと私が演奏開始の指揮を執ることになり、Cさんに「始めても大丈夫ですか?」と声をかけると、Cさんは周囲の状況を見て目線を上げ「はい」と言い、そして私の「せーの」の掛け声で曲が演奏された。演奏の最中、Cさんは笑顔になったり声を上げたりしてとても楽しんでいた。また、Cさんと私は年も近く、実習期間中とても仲良くすることができた。

前節の内容からCさんとのこのやり取りを、マジョリー・F・ヴァーガスの著書『非言語コミュニケーション』で述べられている視点から考えると、私からCさんに対しての呼びかけはバーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションということになる。そして、Cさんから私に対しての返事は「はい」や「いいえ」のような言語的な意味を含んでおりバーバルコミュニケーションと考えられ、同時にCさんはコミュニケーションを顔の表情で行っているのでノンバーバルコミュニケーションとも考えることが出来るのではないだろうか。

ところが、このコミュニケーションの図り方は、こちら側がCさんの「はい」か「いいえ」かの言語的な応えを知りたいときの仕方であり、ノンバーバルコミュニケーションの視点から考えると、目線を上に上げることが必ずしも言語的な「はい」を示す表現とはならないかもしれない。それは、こちら側が選択肢を設けた中からCさんに応えを委ねているということであり、もしかしたら「はい」と伝えたいのではなく、何か別のことを伝えようとしているのではないかということも含めて、彼が本当に伝えたいことを考えていくことが大切になるのではないかと感じた。

笑顔が素敵なDさん

Dさんは笑顔がとても素敵な方だ。何か嬉しいこと楽しいことがあるとき、笑顔で声を出して応えてくれる。またこちらが何か呼びかけをすると笑顔になったり声を上げたりして応えてくれる。

私がある福祉施設に実習で入った1日目は、Dさんとは初対面ということもありお互いに緊張していた。したがって、私がDさんに呼びかけをしても、どこか緊張した様子を見せており笑顔があまり見られなかった。しかし実習2日目、ある福祉施設の庭で育てているイチゴを採りに行った。そこで採ったイチゴをDさんの目の前に持っていき、さらにイチゴの甘い匂いを嗅いで欲しくDさんの鼻の近くまでイチゴを持っていった。すると、Dさんは嬉しそうな表情になり声を出して喜んでいた。

1日目ではお互いに緊張していたこともあり、私と対面したときにはDさんの笑顔があまり見られなかったが、お互いの関わる時間が少しずつ増えていったことや楽しい場面を共有することで、緊張も解けていき、しだいに二人の間でのコミュニケーションの質が上がっていったのではないかと感じた。

福祉施設でのアルバイト

私は2017年4月から同法人の別の施設でアルバイトをしている。2016年の夏に施設で結成されている音楽グループにギタリストのボランティアとして参加させていただいた。それがきっかけで現在、その施設でのアルバイトをしている。その内容は、利用者さんが朝10時ごろに通所し、15時ごろに帰宅するまでの間、私たちスタッフは利用者さんの仕事のサポートや食事・排泄・入浴の介助などを行い、利用者さんの日中の活動のサポートをするというものだ。

ジェスチャーで意思疎通を図るEさん

Eさんとコミュニケーションを取るとき、言語を用いて伝えたいことを伝えるという普段私たちが行っているコミュニケーションも行われるが、積極的にジェスチャーや絵を用いてのコミュニケーションも行われる。彼は「これから何が起こるのか」という見通しや、少しでも日常とは違った出来事があればとても不安になりパニックを起こしてしまう。彼がパニックにならないように安心して過ごしていくためには、介助者が「今何が起こっているのか」または「次に何が起こるのか」ということを写真や絵で説明して安心してもらう。

例えば、「今日、Eさんは病院に行く」という予定を説明して納得してもらうために、言葉での説明に加えて、今いる場所と病院とを写真や絵で可視化して図で説明するという方法も行われる。そうすることで、Eさんのなかでの今後の見通しがつき、安心して過ごすことが出来るようになると言われている。

また、写真や絵のような「可視化する」ことと似たやり方でジェスチャーもよく行われる。聴診器を当てるそぶりを見せて「今日、Fさんは病院に行く」ということを説明し、納得してもらうような方法もよく行われる。

音楽が大好きなFさん

Fさんは音楽が大好きな方で、地域でも有名な方だ。Fさんとある福祉施設の近くを散歩していると多くの方々に挨拶される。

Fさんは言葉でのコミュニケーションが難しい方だが、関わっていく中でFさんにとって音楽は非常に重要な役割を持つものではないかと感じた。

Fさんは地域のボランティアの方の演奏などで音楽を聞くと、上半身を揺らし、とても嬉しそうに声を出す。音楽が鳴りやむと、「もっと演奏して」「まだ足りない」と言うように演奏者に演奏をせがんで近づいて行ったり、演奏者に手を伸ばしたりする。また、Fさんが眠そうにしているとき、ギターをジャラーンと鳴らすと、まるで誰かに後ろから驚かされたように飛び起きたことが何度かあった。近くで他の利用者さんが大きな声を上げても起きなかったFさんだが、たった1回のギターの音で飛び起きたのだ。

これまでの考察の振り返り

ここで、これまでの考察を振り返ってみる。

第1章では音楽とは何かという根本的なところの考察を行った。

第2章では第4章で考察の土台となる文献の研究を行った。

第3章では福祉施設での実習や、アルバイト、そしてALS患者の方々との哲学対話などの重い障害を持った方々との関わりを通じて、特にコミュニケーションの観点からの考察を行った。

第4章では、これまで第1、2、3章で考察してきたことを踏まえて、重い障害を持った方々の音楽における自己表現についての考察を主に行う。

第4章 自己表現としての音楽

第1節 音楽バンド

音楽バンド

私は大学3年の頃に、福祉施設で結成されている音楽グループにギタリストのボランティアとして参加することになった。その音楽バンドは、障害のある利用者さんをはじめ、施設のスタッフやボランティアの方々で構成されている。まず施設のスタッフやボランティアの方々が演奏の土台を作り、その上で利用者さんは踊ったり、楽器を演奏したり、歌ったりするという一人一人に合わせた「自己表現」をするという形で活動を行っている。

福祉施設の利用者さんのほとんどが重い障害を持っている。音楽を表現することは繊細な活動なので、重い障害を持っている利用者さんには音楽の表現は難しいのではないかと思っていた。利用者さんの中には、練習中に眠る人、とても楽しそうな表情をする人、身体全体で楽しさを表現する人、真剣に楽器を演奏する人など様々であり、どちらかというとバンドメンバー全員で表現するというよりも、利用者さんの多くは受け身にまわってしまっているのではないかとも感じていた。ところが、数回の練習を通じていくうちに、それぞれの利用者さんならではの表現を徐々に見つけることができ、音楽をきっかけとして、利用者さん一人ひとりの個性や性格を知ることができたのである。そして、利用者さんがいた上で、このバンドがはじめて成り立っているのだということも、私がボランティアとしてバンドに参加する中で実感することができた。

2016年8月に本番を迎えた。驚くことに練習の時とは打って変わって、私には本番の舞台に立つと全員が練習とは異なる表情を見せているように感じた。彼らは本番が近いこと、大勢の観客が目の前にいることを感じ取り、緊張した表情をしている方や、練習以上に生き生きした方など、練習の時には見ることが出来なかった彼らの一面を見ることが出来たのである。

パフォーマンス担当のGさんは、バンドの演奏が始まると、介助者と共に身体を揺らしながらリズムに合わせて。また現在、Gさんのリズム感を活かした楽器を工科大学生と共同で考案・製作中であり、このことについては第4章第2節で詳しく述べたい。

また、ギターを弾くことが好きなHさんは曲が始まると、曲に合わせてギターを演奏するが、音を鳴らすタイミングやギターのコード(和音)が不協和音になっていることもある。

しかし、ここで重要なことは、音楽バンドのなかでGさんが音楽に乗り身体全体でそれを表現しているということ、Hさんがギターを弾いているということであり、そのような「自己表現」をしている実感を、音楽を通じて本人が持てるということなのではないかと私は考える。

園田の視点から考察する音楽バンド

第2章で、園田の論文「「私」という自己表現を引き出す音楽によるノンバーバルコミュニケーション」からそれぞれこのような記述を引用した。

「私」が音を出すことは「私」が自己決定をした結果が外の世界へ現れた瞬間であり、ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの始まりである。それは音を出すことを「私と私」の内言により決め、どのタイミングで最初の一打の音を出し、どこまで音を出し続け、また止めるのかという自己決定である(園田2011, p63)。

オーケストラの団員ひとりひとりの「私」による音の集まりがオーケストラ全体として演奏者同士の異なる音によるコミュニケーションとなり、それが演奏会に集まった他者としての観客をも巻き込んだコミュニケーションへと発展している(園田 2011, p64)。

身体に重い障害がある方が音楽に乗ったり、演奏したりすることは私たちが想像する以上のエネルギーを要するかもしれない。というのも、重い障害を持った方々が自分の意思で体を動かすことは非常に体力を必要とする活動なのではないかと考えられるので、園田が述べる「音を出すことを「私と私」の内言により決める」ということがより困難になると考えられる。

また第2章で、園田の考察を筆者が解釈した上で筆者が作成した図を示した。その図の視点を用い、バンドのあり方を考えると以下のような図になると私は考える。

バンドは主にスタッフやボランティアの方々が演奏の土台を作る。園田氏の視点からバンドのあり方を考えると、筆者とHさんとの間で音によるコミュニケーションが存在している。例えば、筆者がギターを弾いて、それをHさんが聞く、そしてHさんもギターを弾き、その表現を私が見ることや、その音を聞くという内容が考えられる。そして、観客がバンドで発せられた音を聞くということも園田に言わせればコミュニケーションと捉えることが出来るのである。

また、バンドには演奏をする方以外にも、Gさんのように音楽に乗り身体でそれを表現をするといったパフォーマーの役割を担っている方もいる。そのような役割の方々については、園田の音に関する視点に則して述べることは出来なくなってしまう。

しかし、園田の視点を発展させて考えるならば、例えば私がギターで曲を演奏すると、Gさんはその曲を聞いて音楽に乗り身体全体でそれを表現をする。そしてGさんのそのパフォーマンスに触発されて私の演奏が活性化するといったことが起きたのである。たとえ観客が聞くのが歌、ギター、ピアノ、ドラムといった音だったとしても、私とGさんとのやり取りがあった上でのバンドの表現と考えれば、園田の視点を応用してバンドのあり方を考えることができると私は考える。

また、第2章で園田のこのような記述を引用した。

第1段階:「私」の肯定(個人レベル)

第2段階:「私」の明確化(グループレベル)

第3段階:「私」と「私」によるエンパワメント(コミュニティレベル)

園田は、「私」が音を出すことを3段階に分けて考え、コミュニティレベルにまで拡大していくことが望ましいと考える。

この段階をバンドの表現と照らし合わせて考えると、重い障害を持った方々が、楽器演奏や音楽に乗り身体全体でそれを表現をするということは、「私と私」の内言により決めるという第1段階にあたる。次にバンドメンバーが複数人いるときに、楽器演奏や身体全体でそれを表現をして「私」を明確化させるということが第2段階にあたる。そして、バンドが音楽グループとして地域に出ていき、そこでライブ活動を行うということが第3段階にあたる。

学習性無力感の抑制としての音楽

第2章第3節で『学習性無力感 パーソナル・コントロールの時代をひらく理論』を紹介し、学習性無力感について説明した。そこで私は、音楽学習性無力感を防止する、抑制する、さらには無い方へと改善していくという効果をもたらすことができるのではないかと考える。

福祉施設の職員が「重い障害を持つ方々は意思表示をしても、それを介助者などの周りの人々が気づかなかったり、またうまく読み取、成功体験が少なくなることで結果的に学習性無力感に陥ってしまう」と述べていた。

本節で述べてきた音楽バンドの活動や、次節で紹介する工科大学生との共同楽器製作(Gさんのリズム感を活かした楽器製作)において、これらのことは少なからず学習性無力感を抑制するきっかけになることができるのではないだろうか。

言葉でのコミュニケーションが難しい方々と関わっていく上で、介助者は彼らの意思表示に気づかなかったり、十分に読み取ったりすることは出来ないかもしれない。しかし、音楽を通じて「自己表現」をする場が共有されていること、そしてそれが誰かに見てもらえることが成功体験の一つとなり、さらに人生の楽しみとなり、それが生活の質の向上にも繋がるのではないかと私は考えている。これは音楽だけに限らず、何か趣味があるだけで生活の質は上がるということでもある。

第2節 工科大学生との協働による福祉ものづくり

現在、ALS当事者でありながら障がい者ピアサポーターとして活動されるBさん、福祉施設の職員の方々、地域のボランティアさん、工科大学の皆様、私の所属ゼミの学生や先生など多くの方々の協力のもと、工科大学生の卒業研究で楽器製作を行っている。楽器製作の対象者は福祉施設の利用者であるGさんで、その方のリズム感を活かせるような楽器を製作している。

Gさんは同章第1節で紹介した音楽バンドのメンバーで、バンドでは、リズムに乗り身体全体で表現するというパフォーマンスで活動している。

Gさんは現在50代であり、性格は温厚な方であるが、時には自分の意地を通すために頑固な一面もある。音楽に関しては、Gさんはジャズやロック系統のリズミカルな音楽が好きだと、かつては考えられていたが、私自身、福祉施設でのアルバイト通じて、Gさんは童謡、民謡、ポップスなども含めた幅広いジャンルの音楽も好む方だと感じており、私が童謡や沖縄民謡、有名なポップスの曲などを口笛で吹くと笑顔になり身体を揺らして音楽に乗るということも頻繁にあり、現在では、Gさんは幅広いジャンルの音楽を好む方なのではないかと考えられている。

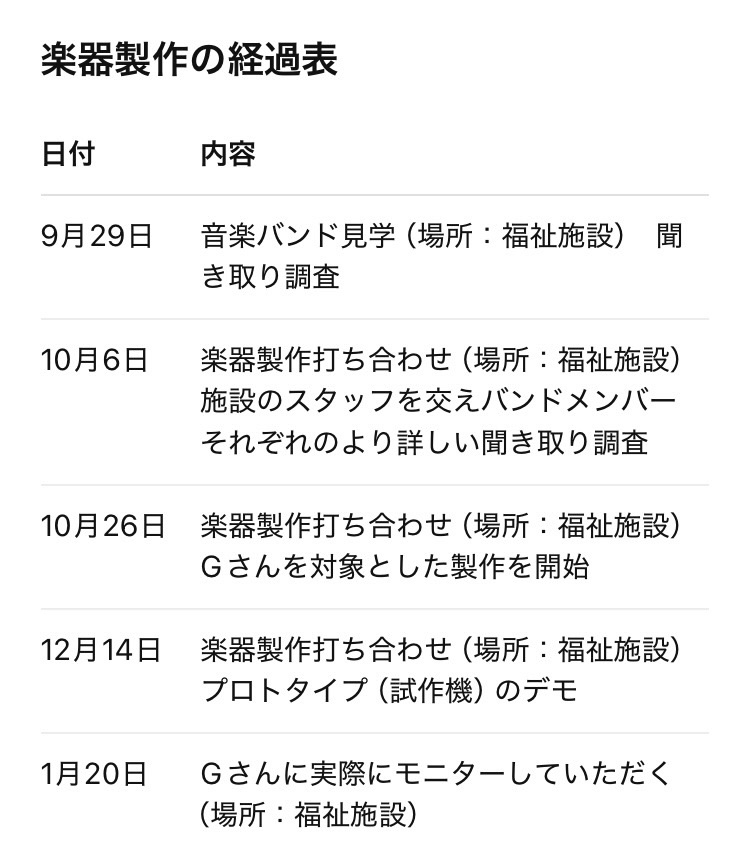

楽器制作については、下記表の通り、聴き取りや打ち合わせを重ねて、2017年12月の段階では、衣装に三軸加速度センサーを取り付け、本人が腕や身体を動かした方向や、強さによって楽器の種類やライトの色を変えることができるという構想のもと試作品を協働製作した(下図参照)。

ところが、今回の楽器を製作していく上で私は本卒業論文との関係から「本人主体」という考えを重視して取り組んでいたつもりであったが、卒論指導の中で先生から本人主体がなおざりにされている、という指摘を受けて、初めて、Gさんの身体の揺れを利用するという時点で、本人が自分の意思で演奏するための楽器という重要な点をなおざりにしていたことを知るに至った。Gさんが演奏を聞いて身体を動かすその運動にのみ目を向けて、それをLEDの色に変換して、運動が音に変換するという構想では、Gさん本人が楽器を演奏しようと思って、楽器を奏でる、という段階がなく、体の揺れが音と色に変換されるだけである。これでは、本人主体の楽器とはいえない。これほど重要なところを今まで知るに至らなかったのは、本卒論執筆においてにおいて最も反省しなければならないことである。そしてこの反省を活かして、私たちはこれまでの楽器製作から次にどう繋げていくべきなのかを考えていかなければならない。

これくらいの速さで手を振れば拍手、もう少し速く振るとスネアドラム、さらに速く振るとシンバルの音が鳴るというように、楽器の演奏はGさんの身体の揺れの速さと強さと連動する、と試作機の段階では考えられていたが、このままの方向性で完成すると、楽器といえるのは表面上で、ある種、私たち製作者側の自己満足に留まったものになる恐れがあり、本人の意思がなおざりにされてしまう。また、仮に本人が今回製作したものを実際に使って楽しんでいたとしても、それを見た本人の家族や関係者は、Gさんが見世物にされたという悲しい気持ちになるかもしれないということも考えていく必要がある。というのは、もしGさんが自ら進んで太鼓を叩くということであるのなら本人の意志で演奏しているのが一目瞭然で、、わざわざ身体の動きをセンサーで感知してそれを楽器の音に変換する必要性は見当たらなくなってしまう。しかもGさんのパーフォーマンスは力強く自然なもので、それに音や色を加える必要があるかどうかもきちんと検討されていない。そうなると、Gさんのために楽器を制作したと言っても、まさに私たち製作者側の自己満足なものになってしまうだろう。このような気付きは、工科大学生の卒論が文系の学生との協働を謳うものであることを考えると、製作を振り返り反省するためには重要であり、哲学科の学生としてはきちんと考えておくべき点だと考えている。

そのような中で私たちは、本人は何をどこまで出来るのか、また本当は何がやりたいのかを知るために、言葉でのコミュニケーションが難しい状況下でも、それでも本人との対話を繰り返しながら試行錯誤していく必要がある。そのためには、Gさんについて、工科大学生と一緒に、その生い立ちや音楽に対する興味をGさんの人柄に触れながら知ることから始めなければならなかった。そういった段階を今後重点的に踏みつつ、Gさん本人の「意思」が活きる楽器を私たちは考えていかなければならない。

私自身も楽器を演奏する立場として、自分が音を出したいときに出したい音が出るということは楽器演奏の醍醐味だと考えており、ALS当事者てありながら技術的アドバイザーでもあるBさんとSkypeで楽器製作に関して議論した際に、「鳴る音がいくつか決められていて、本人がそれをコントロールすることが出来なかったら、それはおもちゃ以下のものになってしまう。本人がどう音をコントロールできるかが重要なのではないか。」とアドバイスを頂いたことを踏まえて、私はこの楽器製作では「本人が音量のコントロールをする」という部分は必要なものなのではないかと考える。

確かに、私たちは言葉でのコミュニケーションが難しい方々と関わっていく中で、彼らの本当にやりたいことや、何をどこまで出来るのかを知ることは難しい。また、知的・身体的な障害があるがゆえに制限のある中で、その人の好きな音や音楽、さらには音楽を通じての表現方法を考えていくのは非常に困難さを伴うだろう。

したがって、音や楽器の種類に関しては、本人との対話を繰り返しながらではあるが、「こうしたいのではないか?」「この楽器が好きなのではないか?」と半ば製作者側が提案する形をとることになるのは避けられないと思われる。しかし、そのような状況の中でも、本人の意思が一番に活きていく楽器を考案・製作していくことが「本人主体」の考えに繋がっていく。その中で、私が楽器演奏をしてきた経験も含めて、楽器を演奏する際の「音量の強弱」は、演奏当事者の「感情の流れ」や「意思」に直結するものなので、「本人が音量のコントロールをする」という観点は必要なのではないかと考える。そう考えることで、これまでの楽器製作の問題点を哲学的な観点から指摘して、改良を提案するのは、臨床哲学研究をしているわれわれの役割だと考えられる。

一方、ALS患者Cさんによる全身麻痺でも弾けるギター演奏は、Gさんの楽器製作に取り組むための重要な糧になるものであると考えられるので、次節でその紹介をするとともに、それと関係して楽器製作についても続けて述べることにする。

第3節 ALS患者との哲学対話

ALS患者Iさんとの哲学対話

2000年5月、Iさんは大学病院でALS(筋萎縮性側索硬化症)と宣告された。

Iさんは学生時代、ミュージシャンを志し音楽活動に精を出していた。2017年11月、Iさんのご自宅に訪問する機会をいただいた。Iさんは文字盤を通して「高校3年生の頃、手が麻痺してサラリーマンになりました。それでもトップセールスマンになった。でも42歳でALSを発症して途中色々ありましたが、今に至っています。」と語った。「途中色々ありましたが」と淡々と語った言葉の裏には、彼が音楽活動をし、トップセールスマンになり、ALSと宣告され、それから人工呼吸器をつける決断をし、そして「今に至っています」と言ったところまで、私の言葉では到底事足りないが、数多くの経験や苦難や葛藤などが含まれている。

2017年6月にとある劇場で行われたライブと講演を見に行った。Iさんは、ある大学の学生によって製作された「全身麻痺でも弾けるギター」を弾き、ピアノと共にステージで演奏が行われた。「全身麻痺でも弾けるギター」は、Iさんの顔にセンサーを付け、そのセンサーが顔の皮膚の動きを読み取り、ギターの和音(コード)が3種類鳴るという仕組みである。

また、Iさんは詩人、作詞家としても活動しており、自身が作詩した詩の朗読や、作詞した曲の披露が行われた。

第4節で挙げた音楽バンドでは、楽器を演奏する方、音楽に乗って身体全体で表現する方、歌う方などのように、何をやっているのかが外から見える形で表現する方もいれば、寝たきりの方もおり、一見「この人はこのバンドで何をしているのだろうか?」といった冷たい視線も少なからず存在していると言われている。

Iさんとお会いした時に、「Iさんが全身麻痺でも弾けるギターを演奏する以前は、作詞者としてステージに立ち、観客から見るとステージに立っているIさんが何をしているかが分からないから、福祉施設での音楽バンドと似た冷たい視線もあるのではないか」といった内容を私は話した。私が言った言葉に対して、Iさんとその介助者は非常にショックを受けており、私はそのようなことを話してCさんや介助者がショックを受けるということに想いを馳せられなかった未熟さに後悔し非常に申し訳なく思った。

Iさんは「歌詞は自分の主張や心を表したものです」と話し、その介助者は「そこ(ステージ)にIさんがいるから意味がある」と言った。

介助者が「そこ(ステージ)にIさんがいるから意味がある」と述べたのは、共同性ではなく、異質性(すなわち個性)を介して関わる「向かい合う二人」として、つまり自己とは異なる他者を肯定すること、受け入れることとして、Iさんの存在自体を見ていたからなのではないかと考える。

ALS患者Jさんとの哲学対話

2017年12月にALS患者のJさんの自宅を訪問し、哲学対話をする機会を頂いた。私は福祉施設での音楽バンドや楽器製作、そしてALS患者のJさんと対話したことについての話をした。

そこでJさんは「Iさんを含めて障害者の人達がそこに居ただけと演奏したときとで、その人自身にどんな変化があったのかに着目して欲しいです。その上で、どうして居ただけのときは否定的な感情を持ったのでしょうか?」と文字盤を介して語った。この「どうして居ただけのときは否定的な感情を持ったのか」ということに関して、観客は、Iさんがステージで行う「表現の意味」を知らなかったり、その表現を目で捉えることができなかったりしたという結果、否定的な感情を持ってしまったように思われる。だからこそ、Iさんと介助者がショックを受けたのである。しかしこのような表現の意味は、必ずしも観客全員が理解できているとは限らない。そのような観客がいたとしても、差別している、ということにはならない。しかし、Iさんが工科大学の学生に全身麻痺でも弾けるギターを製作してもらい、それを演奏することによって、Iさんがそこにいる意味は明らかになる。Iさんが自分の意思でギターを演奏するからである。演奏主体としての意味が誰にも明らかになる。これも重要なことではあるが、Iさんにとっては、他者にギターを演奏してもらうのではなく、自分の意思でコードを選んで演奏する、という本人主体の演奏をできる、ということの方が重要であったと私は考える。

そして現在行っている楽器製作は、「本人主体」という本人の意思決定という方面が一番重要視されるべきだと考えている。、観客の否定的な感情に対する説明をするものという外面的なな方面も考えることも出来るが、それだけを重視すると、見世物としての演奏になってしまう。

したがって、この楽器製作の主な目的は「本人主体」という考え方であり、外面的な方面に対しての考え方はあくまで副次効果として置くことが重要である。主な目的を間違ってしまうと「本人主体」とは言い難いものとなり、誰のために製作しているのかという意味が失われてしまう。そして、その要素が欠けてしまえば、たちまち楽器製作の対象者が単なる実験台になってしまい、私たち製作者側の自己満足のようなものになるという深刻な状況に陥ることに繋がってしまう。

またJさんは「どう参加しているか?それを実現するために人がどう関わっているのか?その人達の思いはなんなのかが問題なのでは?」と語ったが、楽器製作の観点から考えると、これらも今まで欠けていた重要な点だと考えられる。なぜなら、音楽に参加する最初の段階として、園田の言う第一段階、その人の存在に意識を向けるということが深く結びついていることは既に論じたとおりである。

現在取り組んでいる楽器製作は多くの方々の協力のもとに成り立っている。本人が実際にどう感じているのだろうかというところから、「それを実現するために人がどう関わっているのか?」というところまで、これらは一貫して「本人主体」の考えに基づいていると思われる。

そして、楽器製作だけでなく福祉もの作りをするうえでは、本人にとってより良いものを作るためには本人主体を私たちは特に重要視していく必要があるのである。

終章

私は重い障害を持っている方々と関わる中で、彼らの生活の中で「音楽」は大きな意味を持っていると感じた。

第1章では、彼らの生活の中で大きな意味を持っている「音楽」という存在が、一体何なのかということについて考えた。そこで、音の種類の分類や音楽の歴史的背景などを踏まえることで、彼らの生活の中で大きな意味を持っている「音楽」という存在が、単なる高低差のある音の連なり(メロディ)、重なり(和音)、リズムによる美しいもの、または楽しいものとして抽象的に捉えられて終わるのではなく、第1章での考察を通じて、具体的に捉えられるものとして考えることができるように考察を試みた。

第2章では第4章での考察の土台となる文献の研究を行った。

第3章では、福祉施設での実習やアルバイト、そしてALS患者の方々のように重い障害を持った方々との関わりを通じて、特にコミュニケーションについての考察を行った。

第4章では、園田が自身の論文で「音楽によるノンバーバルコミュニケーション」に関する考察を土台とし、私が実際に福祉施設で結成されている音楽バンドに関わってきた経験から、園田の視点をバンドに応用することを試みた。さらに、工科大学の学生との協働の楽器製作での気づきや反省から、「本人主体」の考えの重要性について論じた。

また、ALS患者のCさんとの哲学対話の際に挙がった「そこ(ステージ)にCさんがいるから意味がある」という考えは、工科大学の学生との協働の楽器製作における「本人主体」の考えと深く結びついていると思われる。なぜなら、「そこ(ステージ)にCさんがいるから意味がある」という考えは、その人(本人)の存在自体に目を向けている考え方であり、また楽器製作にいける「本人主体」の考えも、その人(本人)の存在自体に目を向けている考え方だからだと私は考えるからである。

私自身、2016年の7月26日に起こった相模原障害者施設殺傷事件が、本論文の方向性を考えるきっかけとなった。特に、工科大学生との協働での楽器製作と、ALS患者のCさんとの哲学対話をする中で見えてきた、「その人の存在自体に目を向ける」ということが、相模原障害者施設殺傷事件での犯人の「障害者は不幸を作ることしかできない」という供述や、これに付随する優生思想のような障害に対する差別的な見方を少しでもなくしていくためのきっかけになるのではないだろうか。

謝辞

本論文は、T先生のご指導の下、福祉施設での実習およびアルバイトを通じて、そこの通所者である利用者さんや職員の方々、またALS患者のAさんと奥様、ALS当事者でありながピアサポーターでもあるBさん、大学の先生の皆様、ALS患者のIさんと介助者の方、ALS患者のJさん、など多くの方々との臨床哲学対話を通して完成することが出来たものである。”ほぐすんです”および楽器製作における福祉ものづくりについては、ALS当事者でありながピアサポーターでもあるBさん、ある工科大学の先生のご指導の下、工科大学の学生さん、哲学科のゼミ生らのご協力を得て行われた。

また私自身、本論文の執筆を通して、多くの方々と関わり、そして考えることで、わずかばかり成長することが出来たのではないかと感じている。

このように、様々な分野に精通する方々の善意のもとでご協力を頂き、ここに感謝の意を表する。

参考文献一覧

石川准、長瀬修[編著](1996)『障害学への招待―社会、文化、ディスアビリティ』明石書店.

清水明(2006)「音楽哲学素描」人文社会論叢 人文科学篇 15, 2006, p.61-70.

山本建郎(2008)『アリストクセノス/プトレマイオス 古代音楽論集』西洋古典叢書.

プラトン(1993)『法律(上)』森進一ほか訳 岩波文庫.

芥川也寸志(1971)『音楽の基礎』岩波書店.

石桁真礼生、丸田昭三、金光威和雄、末光保雄、飯田隆、飯沼信義(2007)『楽典 理論と実習』音楽之友社.

C・ピーターソン,S.F.マイヤー,M.E.P.セリグマン(2000)『学習性無力感』津田彰訳 二瓶社.

園田和江(2011)「「私」という自己表現を引き出す音楽によるノンバーバルコミュニケーション」鹿児島国際大学大学院学術論集 3:63-68.

沼田里衣(2007)「音楽療法における創造的活動について:セラピストとクライエントの共働による音楽」神戸大学博士論文.

日浦美智江(2010)『笑顔のメッセンジャー』文芸社.

舩後靖彦、寮美千子(2008)『しあわせの王様』.

マジョリー・F・ヴァーガス(2015)『非言語ノンバーバルコミュニケーション』石丸正訳 新潮選書.

マルティン・ブーバー(2002)『我と汝・対話』植田重雄訳岩波書