はじめに

人は誰しも、生きる中でさまざまな満たされたい感覚を抱きます。安心したい、つながりたい、認められたい、自分らしく生きたいといったように、日々「何かを求める」存在です。

介護や福祉、育児、子育て、教育のみならず、私たちは人との関わりすべてにおいて、さまざまな場面に出会い、その都度、欲求を抱きながらお互いに触れ合っています。

今回は、人との関わりにとても役立つ知識、心理学者マズローが提起した「5段階欲求説」を詳しくご紹介したいと思います。

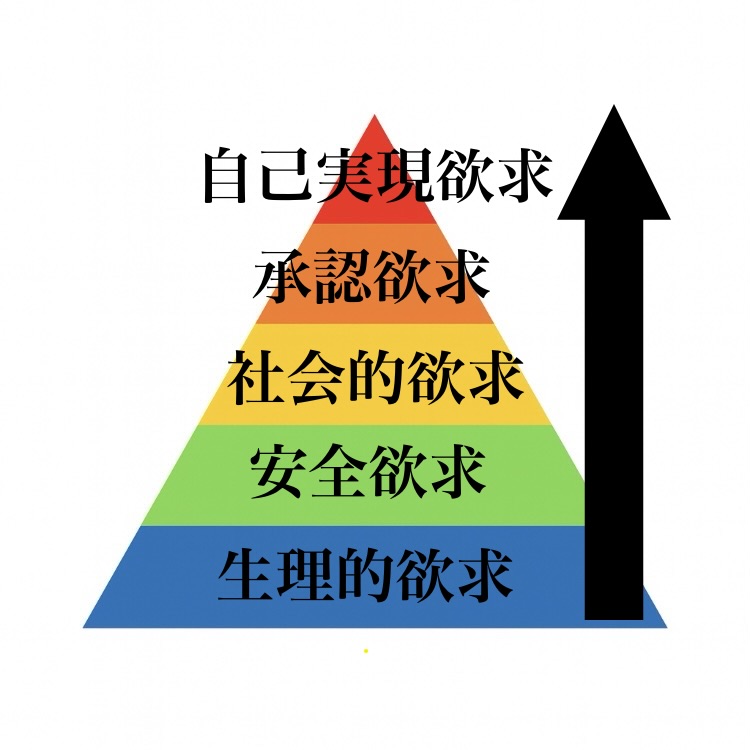

本題に入る前に5段階欲求説の全体像(概要)をお話ししておくと、マズローは人間の欲求を

①生命の維持(生理的欲求)

②安心の確保(安全欲求)

③人とのつながり(社会的欲求)

④認められる(承認欲求)

⑤自分らしく生きる(自己実現欲求)

といったように、「①から順に積み重なっていくもの」として5つの段階に整理しました。

これは単なる心理学の分類ではなく、「人はどうすれば気持ちが安定し、成長し、幸福に向かえるのか」を示した実践的なものです。

この理論の核心は、

「人は、より高い充実へ進むために、まず足元の欲求が満たされる必要がある」

というシンプルな構造にあります。

では次の章で、5段階ある欲求を一つひとつ詳しくお話ししていきたいと思います。

第1段階 生理的欲求

生きるための一番下の土台になる欲求

生理的欲求は、人が生きるために欠かせない基本の欲求です。

・食事をしたい

・水を飲みたい

・眠りたい

・お風呂に入りたい

・痛みを取りたい

・体調を整えたい

こうした欲求が満たされないと、私たちは他のことを考える余裕が中々持つことができません。

例えば

・夜にほとんど眠れなかった日

・食事を抜いて空腹のまま働いているとき

・体調不良でしんどいとき

こういった状態で「仕事で成果を出したい」「誰かに優しくしたい」と思うのは難しいですよね。

生理的欲求は、心の安定も、行動の意欲もすべての土台になる部分です。

第2段階 安全欲求

「安心して暮らしたい」という気持ち

生理的欲求がある程度満たされると、次に生まれるのが安全欲求です。

・怪我や事故から守られたい

・健康が心配なく暮らしたい

・経済的に安定したい

・職場が理不尽でないこと

・家庭や住まいが安心できる場所であること

・明日の生活が予測できること

こうした安心感があるかどうかは、日々の心の状態に大きく影響します。

不安が多いと、人は中々前向きになれません。

・職場が不安定

・家庭が落ち着かない

・将来のお金が心配

・人間関係におびえている

こうした状況が続くと、心は疲れやすくなり、行動力も下がります。

だからこそ、人にとって安全はとても大切なのです。

第3段階 社会的欲求(所属と愛)

「つながりたい」という自然な気持ち

安全が確保されると、人は次に繋がりを求めます。

・家族

・友人

・恋人

・同僚

・趣味の仲間

・地域コミュニティ

こうした人との繋がりは、私たちに安心感と温かさを与えてくれます。

人は本質的にひとりでは生きにくい存在で、孤独は心に大きな負担をかけてしまいます。

・誰にも相談できない

・誰とも話していない

・居場所がないと感じる

・職場で孤立している

こうした状態が続くと、気持ちは弱っていきます。

逆に、

・話を聞いてくれる人がいる

・「おはよう」と言い合える仲間がいる

・自分が自然にいられる場所がある

これだけでも、人はずっと健やかに暮らせるのです。

第4段階 承認欲求

「認められたい」「役に立ちたい」という思い

社会的欲求が満たされると、次は承認を求める段階になります。

・褒められたい

・認められたい

・役に立ちたい

・仕事で評価されたい

・成果を出したい

・自分に自信を持ちたい

これは、ただのワガママではなく、人が成長しようとする力 です。

小さな承認は心の栄養になる

「ありがとう」

「助かったよ」

「あなたのおかげ」

たった一言だけでも、人の心は驚くほど元気になります。

逆に、

・何をしても認められない

・否定される

・存在感がないと感じる

・無関心

こんな環境では、やる気が失われ、自己肯定感が下がってしまいます。

承認は、私たちに勇気とエネルギーを与えてくれる大切な欲求です。

第5段階 自己実現欲求

「自分らしく生きたい」という最上位の欲求

最上位にあるのが自己実現欲求です。

・自分の才能や個性を生かしたい

・やりたいことに挑戦したい

・夢や目標を形にしたい

・自分の価値観に沿って生きたい

・人生を自分で選んでいきたい

これは、単に「成功したい」という話ではありません。

自己実現とは、自分らしさを発揮しながら生きることです。

例えば、

・小説を書きたい

・料理の道をきわめたい

・介護の専門家になりたい

・子どもを育てながら自分のペースで働きたい

・人の役に立つ活動がしたい

・自分の技術を使って社会貢献したい

どんな形であれ、「こう生きたい」という姿を目指す段階です。

番外編 第6段階 超越欲求

番外編として、マズローが晩年に語った超越欲求についてご紹介したいと思います。

超越欲求とは何か

マズローが提唱した欲求の5段階までは、基本的に自分のための欲求が中心です。

①生きたい(生理的欲求)

②安心したい(安全欲求)

③つながりたい(社会的欲求)

④認められたい(承認欲求)

⑤自分らしく生きたい(自己実現欲求)

これらはすべて「自分自身の充足」に重心があります。

しかし、6段階目とされる超越欲求は違います。

人は自分を超えて生きようとする

超越欲求の核心は、

「他者の喜びや幸せが、自分自身の喜びになる」という人間の深い本質です。

・困っている人を助けたい

・社会の役に立ちたい

・誰かの人生が少しでも良くなるように関わりたい

・自分の経験や力を他者のために使いたい

・ボランティアや奉仕活動が自然と心地よい

これらの行動は、損得ではなく、見返りでもなく、

「そうしたいから、そうする」

という内面から湧き上がる動機に支えられています。

これは、自己実現のさらに先にある人としての成熟・貢献・奉仕の境地を指しています。

私の所感ではありますが、対人援助を行う福祉職は、この6段階目の超越欲求を存分に発揮させた仕事だと言えます。

支援者自身の生い立ちも含めて、5段階欲求が欠けてしまうと、支援者として必要なスキルは十分に発揮できないと考えます。

というのは、新卒で入ってきた正社員よりも、結婚、出産、子育てがひと段落して採用された福祉業界未経験のパートの主婦の方がはじめから支援が上手いというケースが多かったためです。

また、支援に中々意識が向けられない方や上手くできないと悩む方とお話ししてきた中で、その方が人生のステージで望んでいることが実は5段階のいずれかにあったり、一概に言うことは出来ませんが生い立ちも大きく影響したりしているのではないかと感じることもありました。

そのため、本質的には、対人援助職は高度な発達段階ないし精神性が必要とされる仕事でもあると感じています。

おわりに

いかがだったでしょうか?

マズローの5段階欲求は、「人がどうすれば安定し、前向きに、生き生きと暮らせるのか」を理解するための、とても分かりやすい道しるべです。

介護・福祉・育児・子育て・教育といった人に深く寄り添う営みでは、この欲求が満たされているかどうかが、関わる相手の行動・感情・選択に大きな影響を与えます。

5段階のいずれが欠けても、人は不安定になります。

しかし逆に言えば、満たされていない段階に気づき、そこへ適切に働きかけることができれば、人は確実に落ち着きを取り戻し、次の階段へ進む力を取り戻すということです。

そして番外編として紹介した「超越欲求」は、対人援助に関わる私たちが日々感じている

・誰かのために行動したい

・人の喜びが、自分の喜びになる

というあの感覚そのものです。

介護現場でも、教育現場でも、子育てでも、

経験を重ねた人ほど「自然と手が出る」「放っておけない」といった優しさを発揮します。

それはスキルではなく、人としての成熟からくるものです。

また、支援が上手くできないと感じる人や、支援の方向性が定まらない人と向き合ってきた中で、

その根底には

「本人の欲求段階がまだ満たされておらず、それが支援行動にも影響している」

というケースが多いことに気づきます。

人は誰でも、何度でも、この5つの階段を行き来しながら成長していきます。

生い立ちや人生経験が、その段階に大きく影響することもあります。

だからこそ、私たち支援者にも必要なのは、

相手を行動だけで判断するのではなく、「いまどの段階に立っているのか?」という視点を持つことです。

その視点を持つだけで、見えてくる景色は変わり、言葉が変わり、関わり方が変わります。

そうしていくことで、相手の変化を焦ることなく、大切な順番に沿って整えていくことや待つことができるようになります。

マズローの理論は、人の成長を段階的に表したものですが、それは同時に、私たち支援者自身がどう満たされ、どう成熟していくのかを見つめなおすヒントにもなります。

ぜひ今日から、相手のためにも、自分のためにも、

「いま満たすべき欲求はどれだろう?」

という視点を日常に取り入れてみてください。