もくじ

はじめに

てんかんという言葉を聞いたことはありますでしょうか?

てんかん以外に、発作、てんかん発作、などと呼ばれたりすることもあります。

これは脳の神経が一時的に異常な電気活動を起こすことで発作が繰り返される病気で、世界人口のおよそ1%に見られるといわれ、決して珍しい病気ではありません。

「発作=倒れる」というイメージを持つ方も多いと思いますが、実際には発作のタイプはさまざまです。また、学齢期や思春期などの発達が未成熟ないし著しい時期に頻発し、青年期になると服薬調整も相まって落ち着いてくるケースがよく聞かれます。

今回は、てんかん発作のタイプと、発作が起きた時の対応、日常生活、てんかん(癲癇)の語源についてをお話ししていたいと思います。

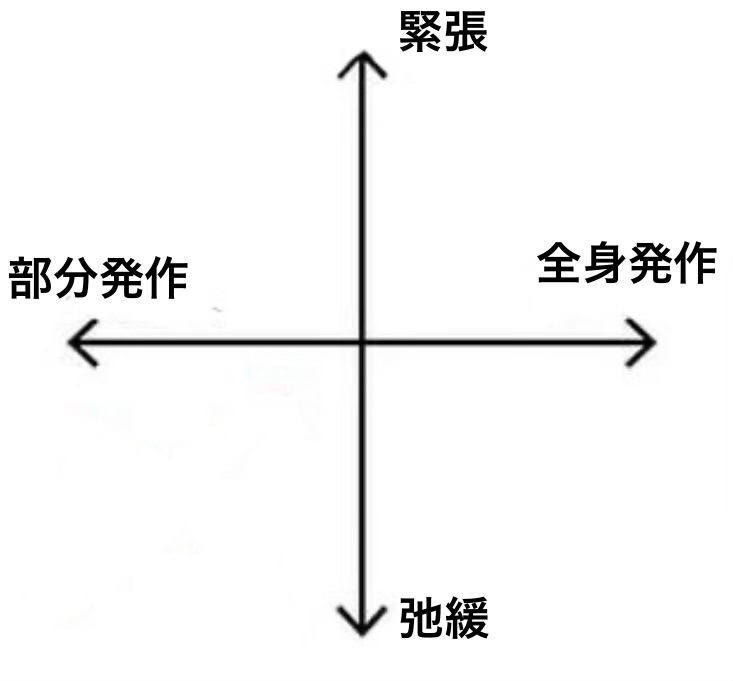

てんかん発作のタイプ

てんかん発作は傾向として「全般(全身)発作」と「部分発作」、そして、「緊張タイプ」と「弛緩タイプ」に分布されます。

①全身(全般)発作

まず、全身(全般)発作は、体全体に影響が出ます。意識がなくなることが多く、倒れる、けいれんする、力が抜けるなどの症状が見られます。

緊張(硬直)型

全身の筋肉が一気に固まる発作で、体がガチッと伸びたように固まり、転倒することもあります。呼吸が止まったように見られる場合もあります。体力をかなり消費してしまう発作のため発作後には筋肉痛や疲れが残ることもあります。

けいれん(間代)型

筋肉が縮んだりゆるんだりをくり返す発作で、全身がガクガク、ピクピクと動くのが特徴です。典型的な「大きなけいれん発作」として知られています。発作後に眠気や混乱が見られることもあります。

弛緩(脱力)型

筋肉の力が急に抜ける発作で、立っていると突然「ガクッ」と倒れたり、頭がストンと下がったりします。「脱力発作」と呼ばれることもあります。転倒によるケガには注意が必要です。

②部分発作

部分発作は、体の一部に症状が出ます。

緊張(硬直)型

脳の一部分の異常で、体の一部だけが固まります。例えば、右手だけや顔の片側だけなど、限られた範囲に起こるのが特徴的です。

けいれん(間代)型

体の一部がリズミカルにピクピク動く発作で、けいれんが広がると全身発作に進展することもあると言われています。意識があることが多く、意識を保ちながらも本人も「止められない」と感じるようです。

弛緩(脱力)型

一部の筋肉の力が抜けてしまう発作で、物を持っていた手から物を落とす、姿勢が崩れるなどの様子が特徴的です。数秒で回復することが多く、意識は保たれている場合が多いです。

③その他の特徴(兆候含む)

・笑い発作

・目の上天

・眠そう=意識消失(もうろう)

・ご飯が進まなくなる

・歩きづらくなる

・ボーッとし始める

以上が、発作のタイプ別の紹介でした。発作の出方は個別性が高く、「てんかん=こういう症状」とは一概に言えない部分もありますが、大まかな内容はおさえておくと有事の際に対応しやすいと思います。

発作が起きた時の対応

対応の仕方

てんかん発作は突然起こることがありますが、正しい対応を知っていれば落ち着いて行動できます。

• 安全確保(周囲の危険物をどける)

• 無理に体を押さえつけない

• 口に物を入れない。舌を噛んだり誤嚥のリスクがあるため。

• 発作の時間を測る(記録)

• 発作が収まったら横向きにして呼吸を確保する

→ほとんどの場合、発作は数分以内で自然に治まります。しかし、例外としてそれ以上長く続く発作もあります。次に、私が実際に現場で経験したことをお話ししたいと思います。

体験談

利用者Aさん

私が担当していた利用者さんの発作は、早い時は30分〜数時間、そして長い時は8時間を超えるほど続くものまでありました。

発作中の利用者さんは全身汗をかいて辛そうにされていますが、意識は保っており、やり取りも少しは出来ていたので、「落ち着くまで見守る」というのが対応の在り方でした。

利用者さんの発作は、硬直間代発作(緊張と弛緩を繰り返す)かつミオクロニー発作と呼ばれていました。服薬調整が非常に難しく、主治医と細かにやり取りを行いながら日々のケアに携わっていました。

また、その利用者さんの発作について様々な検査を行ったところ、脳の信号由来の発作ではなく、脊髄由来である可能性が高いという診断結果がおりていました。

発作が起きそうな時に、気分を紛らわせるアプローチを行うと回避できる場合や、発作中に何かの拍子にピタッと治まる不思議な瞬間も何度もありました。

利用者Bさん

利用者Bさんのケースでは、ある時、日中活動をしている際に「とても楽しそうに笑っていますね」と思っていたら、実は「笑い発作」であったということを、長く関わっている職員らから聞きました。

以上のように、発作の在り方に関しては一概に言えないのが実態です。

しかし、大切なのは…

・普段の発作の様子を知ること

・発作が起きたら安全を確保すること

・異常時には緊急に繋げること

の3点だと感じます。突然見慣れない様子を見たら驚いてしまうかもしれませんが、有事の際に驚かないためにも日頃から様々な知識を取り入れ、落ち着いて対応に当たれるようにしていくことが大切です。

日常生活

てんかんは薬による治療で多くの場合コントロールが可能です。発作が安定していれば学校や職場、スポーツ、旅行なども楽しむことができます。

ただし、睡眠不足や飲酒、強いストレスなどが発作のきっかけになることがあるため、生活リズムを整えることが大切です。

また、特定の場面や時間帯、季節など、発作が起こりやすいタイミングがあることもしばしばです。

そのため、発作が起きた時の記録をしっかり残しておくことが大切です。記録があることで発作の傾向を知ることができ、次の対応に備えることが出来ます。そのようにしていくことで、特定の場所に行くのを極力控えてみたり、時間帯をずらしてみたり、気分を紛らわせてみたり、といった工夫に繋げることができます。

てんかん(癲癇)の語源 〜霊的な視点と医学の進歩〜

「てんかん」という言葉の語源と、そこに隠された歴史について紹介したいと思います。

「てんかん」は、現代は「脳の電気的な働きの乱れによって起こる発作」を指しています。

ところが、昔の人々にとってこの病は、突然倒れたりけいれんしたりする不思議な現象であり、ときに呪いや天のしるしとも考えられていたそうです。

「癲癇」という漢字の意味

もともと「てんかん」は「癲癇」と書かれていました。

この言葉は古代中国から伝わったもので、

癲(てん)…頭や精神の異常を表す字

癇(かん)…けいれんや神経の興奮を意味する字

を組み合わせたものです。

つまり「癲癇」とは、「頭の働きが乱れて、けいれんを起こす病」という意味になります。

「天」や「神」との関わり

「癲(てん)」という字には「天(あめ)」=神や見えない力という意味も含まれており、昔の人々はこの発作を「天の怒り」や「呪い」と感じていたと言われています。

突然倒れ、けいれんし、意識を失う姿は、“人の力ではどうにもならない神秘的な現象として恐れられていました。

世界でも「神の病」と呼ばれていた

同じような考え方は世界にもあり、古代ギリシャでは、てんかんを「神聖病(Sacred Disease)」と呼びました。

しかし、医師のヒポクラテスは、「これは神の罰ではなく、脳の病である」と説き、そこから少しずつ科学的理解が広まっていきました。

日本での受け止め方と現在の表記

日本でも平安時代の医書『医心方』に「癲癇」の記述がありましたが、長く「祟り」や「穢れ」のように扱われ、差別や誤解、偏見を生んできました。

明治以降、医学の進歩によって脳の病として理解されるようになり、現代では偏見をなくすために「てんかん」とひらがな表記するのが一般的になっています。

語源のまとめ

「てんかん」という言葉には、かつて神のしるしや呪いの病と呼ばれた時代の名残があります。

しかし今では、それが誰にでも起こりうる脳の病気であり、適切な治療と支援で生活ができることが知られています。

言葉の変化は、人々の意識の変化でもあります。恐れや偏見ではなく、正しい理解と温かいまなざしで向き合っていければと思います。

おわりに

いかがだったでしょう?

「てんかん」や「発作」と聞くと、倒れたりけいれんしたりする姿を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、実際には体が固まったり、力が抜けたり、ぼんやりしたりと、さまざまな形があります。人によって発作の出方や頻度が違うため、「てんかんは一つの病気」というよりも、「多様なあらわれ方をする状態」と言えるのではないかと思います。

そして、発作が起きたときに大切なのは、慌てずに落ち着いて対応することです。そのためには、日頃から様々な知識を取り入れていくことです。

発作が起きたら、無理に体を押さえつけず、安全な場所を確保し、時間を測りながら見守るだけでも十分な支援になります。ほとんどの場合、数分で自然におさまります。日ごろから周囲の人が正しい知識を持っておくことが、安心につながります。

昔は「てんかん」は神の怒りや呪いのように考えられていた時代もありました。

しかし今では、脳の働きによって起こる身近な病気のひとつとして理解されています。

「癲癇」という難しい漢字から、ひらがなの「てんかん」へと表記が変わったのも、差別や誤解をなくそうという歴史や思いが表れています。

てんかん発作は誰にでも起こる可能性のある病気だからこそ、私達は正しく知ることが大切です。

偏見ではなく理解を、恐れではなく思いやりをもって、てんかんとともに生きる人たちを支えていける社会でありたいですね!

読んで頂き、ありがとうございました!