はじめに

「歯を磨くことなんて、毎日の当たり前の習慣」と思っていませんか?

私自身もそう思っていましたが、歯医者さんに行ってみると意外な虫歯の数に驚かされた経験があります。さらに、福祉の現場で出会った障害のある方の歯磨き支援を通じて、口の健康が心や体、そして食事の楽しみに直結していることを実感しました。

この記事では、そんな体験談やエピソードを交えながら、日々の歯磨きや口腔ケアの大切さをお話ししてみたいと思います

エピソード①私の歯磨き事情

恥ずかしながら、まずはじめに私自身の歯磨き事情(体験談)についてお話ししたいと思います。

私は毎日朝と寝る前に歯を磨いていましたが、学生以来10年以上も歯医者に通っておらず、そろそろチェックしてもらわないとなという軽い気持ちで通院しました。

表面的には磨けていると言われましたが、結果として8箇所に虫歯が見つかり、中には神経に近いところまで虫歯が進行している箇所もありました。もう少し虫歯が進行していたら歯を抜く可能性もありましたが、治療を重ねて歯を抜かずに済むことが出来ました。

今も歯が欠けずに大好きなせんべいが食べれているので本当に感謝です。それと同時に定期的に歯医者に行ってしっかり診て頂かなければいけなかったなと学びました。

エピソード②障害のある利用者さんの事例

次に障害のある利用者さんの事例をお話ししたいと思います。

障害のある方の中には、歯を磨きたくても磨けなかったり、磨くことの重要性をあまり分からなかったり、食べることは好きだけど何がなんでも磨きたくなかったりといった様々なケースがあります。

私が担当していた利用者さんの中で歯磨きに対して強く抵抗感を示している方が複数名いらっしゃいましたが、今回はそのうちの一つのケースをお話ししたいと思います。

その利用者さんは以前別の施設に通われていましたが私が働く施設に来てからは口腔ケア(主に歯磨き介助)をより念入りに取り組むようになりました。

はじめの方はキツい口臭を放っており、歯間ブラシを使うと少ししか歯茎に触れていないにも関わらず歯茎から大量の出血や膿が出るほどでした。

また、歯磨きの介助を行おうとした際、全身で強く抵抗を示し、顔を背けたり、手で払いのけたり、横になっていた身体を力づくで起こしたりといった表現をされていました。

そのような状態でしたので、口腔衛生を守るための苦肉の策として、介助者の1人は歯ブラシ、もう1人は手を抑える、もう1人は足を抑えるなどと介助者2~3名がかりで行うことが多々ありました。

しかし、時間を重ねていくことで歯茎が丈夫になり出血も減り、キツい口臭もなくなり、数年かけて抵抗する様子が少しずつ減っていくようになりました。

上記のようなパーソナリティがある利用者さんでしたので、歯磨きを十分に行うことが出来ない時もあり、口腔内の状態を清潔に保ち続けているとは言えない実態もありました。

そのような中である時、虫歯や歯のぐらつきが進行し、歯を抜かなくてはならない状況となりました。抜歯をするにあたり、以前は笑気麻酔でも本人が強く抵抗をして治療が出来なかった経緯がありましたのでこの時は全身麻酔を使いながらという大がかりな抜歯となりました。

※障害のある方は独特な感覚を持っていると言われていますので、人に触られたり、口に物を入れられたりすることに強く抵抗を示す時が多々あります。また、障害歯科という専門分野もあるくらいですから、障害のある方の口腔ケアは大切に考えられています。

そして、抜歯をした後の期間のエピソードが忘れられません。

食事が大好きな利用者さんでしたが、抜歯を終ええ半年間ほどは食事も全く進まない状況が続いていました。スプーンを口に入れることができても食事の形態が固いとすぐに出してしまったり、介助のタイミングが少しでもズレるとその後はピタッと食べられなくなったり、食事を厨房に戻すと悲しげな様子になったりといった状況が長い間続いていました。お腹は空いていても口に物を入れることに強く違和感や抵抗感、不安感、恐怖感があったのかもしれません。

そういうところからも、食事を美味しく安心安全に食べられるように日々の口腔ケアがどれだけ大切かを学ばさせて頂きました。

その利用者さんの歯磨きにまつわる追加のエピソードもご紹介したいと思います。

これまでは介助者2~3人で歯磨き介助をしており、介助者1人で行うのは難しいと言われていました。しかし、生活の場所が実家からグループホームに移行することが決まり、将来生活を見据え、また直近ではグループホームのヘルパーは1人で歯磨き介助を行なうのが基本的な対応ということもあり、介助者1人で歯磨きを行えるように取り組んでみました。

はじめの方はやはり抵抗感が強く難しかったのですが、少しでも本人が歯磨きを受け入れてくださった際は称賛など前向きな声かけをしたり、抵抗するからという先入観ではじめから頭や手足を抑えさせて頂くことは極力なしにしたり、普段対応している介助者中心に取り組んでみたりと、小さくても成功体験を重ねていくところからはじめました。

そんなある時、介助を抵抗感なく受け入れてくださるようになり、今ではグループホームの生活にも慣れ、介助者1人で歯磨きができるようにもなりました。昔の本人を知っているスタッフからはその見違えるほどの様子に驚かれるくらいでした。

身体拘束の考え方(権利擁護)

先ほど、歯磨きに対して強く抵抗を示す利用者さんの話で以下のように書いた箇所があります。

口腔衛生を守るための苦肉の策として、介助者の1人は歯ブラシ、もう1人は手を抑える、もう1人は足を抑えるなどと介助者2~3名がかりで行うことが多々ありました。

利用者さんの行動を制限し、自由を奪う行為は介護や福祉の現場では「身体拘束」と考えられています。利用者さんの事例をもとに身体拘束についても少し説明していきます。

介助者数名で行う歯磨き介助は一見すると「安全のため」と思えるかもしれませんが、利用者の人権を大きく制限する行為であり、心身に大きな負担を与えるリスクがあるため、原則として禁止されています。

しかし、利用者さんの身体を抑えさせて頂いているのは、そこまでしなければならない理由があります。

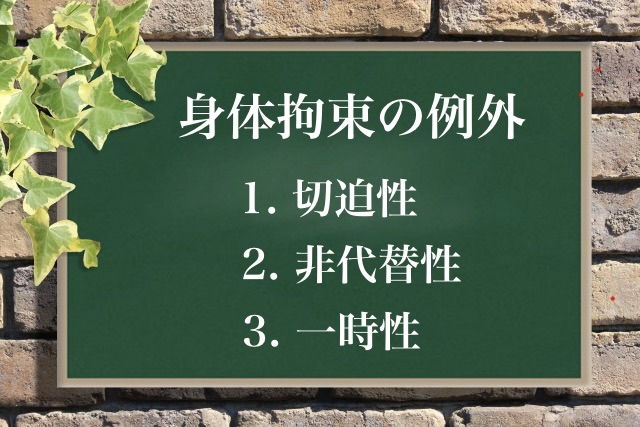

身体拘束が例外的に認められる場合として…

完全にゼロにすることが難しい状況も存在します。厚生労働省は「やむを得ない場合」として、次の 3つの要件 を満たした場合のみ身体拘束を認めています。

1. 切迫性:利用者本人や他者の生命や身体が危険にさらされる可能性が高い

2. 非代替性:他に方法がなく、どうしても拘束以外に安全を守る手段がない

3. 一時性:拘束は必要最小限の時間に限られ、すぐに解除を検討する

つまり「最後の手段」としてのみ認められています。家族や後見人にはこの対応の説明を実施し、ご理解を頂かなければなりません。この根拠を説明できない場合は不適切支援や虐待とみなされることにも繋がってしまいます。

ですので、支援者は日々のことを振り返りながら、何が利用者さんにとって適切な支援と言えるのかを考え続けていくことが大切です。

ブラッシングのコツ

現場で働く中で歯科衛生士から厳しくも愛ある指導をして頂き多くことを学びました。ブラッシングのコツをまとめてみました。

・ブラシの先端の面が歯に対して平行にあたるように磨く。

・ブラシが歯と歯茎にあたるように磨く。

・シャカシャカという高い音が鳴るように磨く。

・口の中から頬を広げる時は指先で広げると痛くなるため指の腹で優しく広げる。

・歯ブラシで届かない場所は歯間ブラシもしくはポイントブラシを使って磨く。

・噛み合わせの場所に指を入れない。噛んでしまうかもしれないから。

・利用者さんが歯ブラシを噛んでしまったら無理にブラシを抜くのではなく、反対の手であごを開けるようにすると抜きやすい。

・ずっと歯ブラシを口に入れ続けていると、唾を飲み込むタイミングがなかったり、あごが疲れたり、嘔吐反射が起きたりすることもあるため、少し磨いたらひと呼吸つくなど利用者さんが安心して歯磨き出来るように配慮する。

おわりに

いかがだったでしょうか?

歯や口の健康は、「美味しく食べる」「笑顔で話す」など、私たちの生活の楽しみを支えるとても大切なものです。

虫歯や歯周病を防ぐためには、毎日の歯磨きに加えて、定期的な歯科検診が欠かせません。そして、介助が必要な方にとっては、安心して歯磨きを受けられる環境づくりや支援者の工夫も重要です。

「歯を守ることは、暮らしを守ること」。今日の歯磨きから、あなた自身や大切な人の未来の健康を育んでいきましょう。