はじめに

私たちが働くとき、その根底にある問いは「何のために働くのか」ということです。単に生活を支えるだけではなく、やりがいを感じ、自分の居場所を持ち、人とのつながりを築くことも大切です。

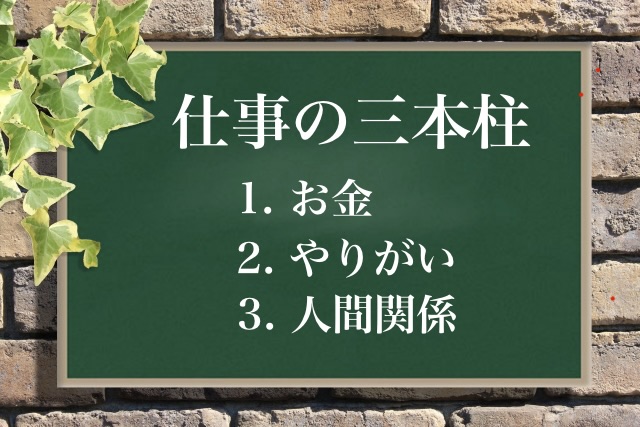

なかでも、「お金」「やりがい」「人間関係」の三本柱は、働くうえで欠かせない要素であり、そのバランス次第で仕事のしやすさや人生の充実度は大きく変わっていきます。本稿では、私自身の経験を交えながら、この三本柱について考えてみたいと思います。

お金(生活の基盤)

まず欠かせないのは「お金」です。お仕事はボランティア活動とは異なり収入を得る手段であることがまず前提としてあるので生活を支えるためには必要不可欠です。

十分な収入が得られなければ、食べ物が買えなくなり、服や靴を用意できなくなり、家賃や光熱費、水道費などが支払えなくなり、生活に不安が生じていきます。

そして、生活の不安が高まっていくと心の余裕を失ってしまいます。心に余裕がなくなっていくと、生活をはじめ仕事に対してもモチベーションが低下し、感情の衝突にも繋がっていく可能性があります。

・給与が安定していること

・労働に見合った報酬があること

・将来を見据えた昇給や保障があること

私自身仕事していた中で、常勤として安定したお給料を頂き、衣食住をある程度安定させることは出来ていました。しかし、労働に見合っていたかと言えばそうではなく、残業は当たり前のようにしていました。

2019年に働き方改革が打ち出されるようになりましたが、残念ながら現場で懸命に働いている中では目新しい変化はあまり感じられませんでした。また、皮肉にもシフトをうまく組み合わせているパート(アルバイト)の人の方が稼いでいるケースもありました。このお金の面が整備されていないことが原因で離職した方は実際問題けっこう多かったです。

ですので、現場目線で言うとこれらがどれだけ整備されているのか、管理職目線で言うとどれだけ整備しているのかが、皆が安心して働き続けられる条件になっていくと感じます。

やりがい(成長と充実感)

お金だけでなく、仕事に「やりがい」を感じられるかも重要です。やりがいはモチベーションの源であり、仕事を「ただの作業」ではなく「自己成長の場」や「社会での自分自身の役割」を感じさせてくれる機会でもあります。

自分がやっている仕事は、本来自分がやりたいことなのか、人に求められていることなのか、続けていきたいと思えることなのか、成長できる環境なのか、などを考えてみることも大切です。

・自分のスキルや知識を活かせる

・目標達成や成果が評価される

・社会や誰かの役に立っていると実感できる

これはお金の面と繋がる部分でもありますが、現場で仕事をしていると忙しい毎日なので現場以外で学ぶ時間はあまり持つことが出来ませんでした。学ぶとしたらプラベート時間を使うというのが当たり前でした。なので、本来必要な資格や専門分野の知識はどうしても乏しくなってしまっていました。

また、評価に関しては、評価をしてくれる人が誰なのかという問題もあります。自分自身の働きはもちろんのことですが、それに対して適切な評価をできる人が配置されているのか、評価をする人はそれが見える立場にいるのか、などの人事面も考えていく必要性を感じました。

私自身が率先して取り組んできたことを3つご紹介したいと思います。

①チーム作りの面では、事業運営をトップダウンがメインだったものからボトムアップにしてみることを提案および実践しました。現場の職員らが自律的に事業運営を考え働いていける空気感を作り上げることができました。現場と管理がしっかり対話を重ねていけるボトムアップとトップダウンの掛け合わせが非常に大切だと感じます。

②業務効率化の面においては、法人の中で先駆けてAIを活用し、これまで膨大となっていた業務時間を大幅に短縮させ、法人全体に波及させる動きを作りあげました。具体的には会議や面談は音声録音(文字起こし)をし、話が終わるとほぼ同時に正確かつ詳細な議事録が出せるようにしました。また、その他の書類や計画書の作成などにおいても人がわざわざパソコンに入力する作業時間は極力カットし、叩き台として資料がすぐに出来上がるようにしました。

③広報の面においては、福祉の業界はクローズド(閉鎖的)になりやすい傾向があるので、その魅力をInstagramやYouTubeなどを活用してオープンにしていく取り組みを始めました。その際、日々の活動の模様や利用者さんの笑顔などを発信していきたかったので、プライバシーの観点から利用者さんやそのご家族、後見人に丁寧にその取り組みの説明を行い承諾を得ていく段取りを一年ほどかけて行いました。その甲斐もあって多くの方が見てくれるようになり、法人全体の動きにも広がっていきました。

以上が、私が取り組んでみたことでした。やってみて本当に良かったと思えていますが、一方で仕事と言えどもボランティアでの取り組みだった側面が大きかったので、評価は頂けても給与や待遇面では変わらなかったという面もありました。ボーナスを望んでやってみた訳ではありませんでしたが、こういったことが適切に評価される形もあるとより従業員がポジティブに働いていけるのではないかと思います。

人間関係(働きやすさの鍵)

最後に見逃せないのが「人間関係」です。たとえ給与が高く、やりがいのある仕事でも、職場の人間関係が悪ければストレスは大きくなり、心身をすり減らしてしまいます。

私は仕事に対してお金ややりがいはある程度満たせていましたが、実のところ私が当時の仕事が辛くなってしまったのはこの人間関係でした。プライバシーの観点からオブラートに包んでお話ししますが、具体的には職員と利用者さんのご家族のモラルについて辛くなってしまったためです。

職員に関しては、経験の少ないスタッフを排除してしまうような特定の人が居続ける環境だったり、キツくあたってくる方がいる環境は最大限回避することが大切です。なぜなら利用者さんのケアを行うことが最優先の業務だからであり、そのネガティブな状況は利用者さんにも伝わってしまいます。また、定期的に職員の移動を実施して風通しを良くする取り組みをしたり、そもそも人事の面から職員の採用を厳しく吟味したりするなどが必要かと思います。

ご家族に関しては、職員に対してキツくあたってきたり、長時間の拘束をしたりしてくる方に対しては、時には関わりの線引きをし厳格に対処をする必要もあるかと思います。

福祉職は悩みに寄り添い心身のケアをする職種ではありますが、とはいえお互いはサービスを利用する側と提供する側という社会的な立場を前提としてはじめて成り立っている関係性ですので、ここは感情をあらわにしてぶつけない社会人として振る舞いが必要不可欠です。

私自身このようなことで辛くなってしまい、また相談して改善させることが出来なかったので、最終的にはドロップアウトする力不足な結果となりました。

最近では、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメント、カスタマーハラスメントなどと呼ばれ、ハラスメントの在り方と対処が少しずつ整備されてきています。一緒に仕事をする者同士や、サービスを提供する側と受ける側など、いち社会人としてのモラルを持ち、関係を良好に保っていくことがとても大切だと感じます。

おわりに

働くうえで「お金」「やりがい」「人間関係」は、どれも欠かすことのできない大切な柱です。どれか一つに偏るのではなく、三本の柱がしっかりと立っていることで、安心して自分らしく働き続けることができます。環境や状況は人それぞれですが、日々のなかで少しずつ工夫しながら、このバランスを整えていくことは誰にでも可能です。

私たち一人ひとりが「自分にとっての理想の三本柱」を意識しながら歩んでいくことで、働く時間はより豊かで充実したものに変わっていきます。小さな一歩の積み重ねが、きっと未来の自分を支える大きな力になるはずです。前向きに、自分らしい働き方を見つけていきましょう!