もくじ

はじめに

私たちは日々の生活の中で、思い通りにいかないことや不快な出来事に直面すると、怒りの感情を抱くことがあります。怒りそのものは自然な感情なので悪いものではありません。しかし、怒りの表現方法を誤ると、人間関係のトラブルやストレスの増大を招いてしまいます。

そのような時、今回の記事のテーマである「アンガーマネジメント」が役に立ちます。近年、注目されている考え方ですので、まだ知らない方はこの機会に学んでみると活かしていけるのではないかと思います。

まず、アンガーマネジメントの用語の説明をし、その次に怒りのメカニズム、そしてその必要性、さらに怒りの奥に意識を向けるコツ、さいごに感情と思考を切り離すトレーニングについてを順序立ててお話しをしていきたいと思います。また、アンカーマネジメントで有名な「6秒待つ」というルールがありますが、こちらはさまざまな所で出ている内容なのでこの記事では割愛し、私なりの内容でお話しさせて頂きたいと思います。

アンガーマネジメントとは

では、そもそもアンガーマネジメントとはどのようなものなのでしょうか?

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで提唱された「怒りの感情を適切に理解し、上手に扱うための心理トレーニング」です。怒りを抑え込むのではなく、自分や相手を傷つけないように表現し、建設的なコミュニケーションへとつなげることを目的としています。

職場でも、このアンガーマネジメントをテーマにした研修が何度か実施されていました。それくらい、対人援助を行う福祉現場においては必要な姿勢となっています。

怒りのメカニズム

怒りは一次感情ではなく、不安、恐怖、疲労、寂しさ、悲しさなどの二次的に生まれる感情です。

例えば:

バカにされた→自尊心が傷つく→怒りに変換

予定が狂った→不安や焦り→怒りとして表出

といったように、怒りの裏側には「本当の気持ち(一次感情)」が隠されています。

つまり、怒りとは、そういった本当の気持ちを表現する人間の自然な心の働きでありベールのようなものです。

ですので、自分自身が怒っている時や、相手が怒っている時は、たとえその気持ちをうまく言語化できなかったとしても、その背後には本当の気持ちが隠されているということを念頭に置いておく必要があります。

アンガーマネジメントの必要性

私自身の経験をもとに、特にアンガーマネジメントを身につけることによってチームの雰囲気(空気感)を作っていくことの大切さについてお話ししたいと思います。

対人援助を行う福祉現場などにおいて、自他やその場の空気が知らない間に周囲へ波及していくことには細心の注意を払わなければなりません。

そのような場所において、感情をむき出しにしている介助者や職員が1人でもいると、また、お互いに言い争っているような場面があると、利用者さんはその雰囲気をとても敏感に感じます。

私が聞いたり経験したこととしては、利用者さんは、

「自分のせいで介助者達が言い争っているのではないか」

「自分のせいで〇〇さんは辞めてしまったのではないか」

「自分がここに来なければこんなふうにはならなかったのではないか」

と思い悩み、深く悲しんでしまうことがあります。

たとえ、利用者さんに原因がなかったとしても、利用者さんにそのように思わせてしまっている実態が生まれている時点で決して良いとは言えません。

したがって、対人援助を行う福祉現場などにおいて、自他やその場の空気が知らない間に周囲へ波及していくことには細心の注意を払わなければなりません。

ですので、そのようなことに決してならないよう、まずは一人ひとりが自己マネジメント能力を持っていなければなりません。

つまりは、

「自分の機嫌は自分で取る」

「相手に自分の機嫌を取らせない」

ということです。

そして、それと同時にチームや組織はそのようなことが起きないように人事の采配を考えたり、個人のマネジメント力だけに依存せずチームとして考えたりするといった働きかけが必要です。

怒りの奥に意識を向けるコツ

では、どのようにしたらアンガーマネジメントが習得できるのでしょうか?

怒っている相手に対しての向き合い方

まず、相手が怒っている(キレている)際、その表現を見るのではなく、表現の奥にある原因や理由、背景、想いに意識を向けてみることが大切です。

相手の表現の奥に意識を向けている際は、たとて怒っている相手を見たとしても静観することができます。

中には、相手が怒っている際に、まるで自分ごとのように共感してしまい心拍数が上がったり冷や汗をかいたりしてしまう場合もあるかもしれません。そういった場合は、相手の表面的な感情表出に同調してしまっている(翻弄されている)ということでもあります。

ですので、アンガーマネジメントを身につける際は、怒りの表現に同調するのではなく、その奥にある原因や理由、背景、想いに意識を向けてみることが重要となってきます。

怒っている自分自身に対しての向き合い方

では、怒っているのが自分自身だった場合はどのように向き合ったら良いのでしょうか?

こちらのコツも相手が怒っている場合と同じです。

自分が怒っているのには原因や理由、背景、想いがあるからであり、自分を知るという意味においてはまずそこに意識を向けてみることが大切です。

そうすると、

「自分が大切にしていることを相手に大切にしてもらえなかったからなんだ」

「時間や約束を守ってくれなかったからなんだ」

「心に余裕がなくなっているからなんだ。余裕がある時はそんなふうには怒らなかったな。」

「自分はこういうことを大事にしていたんだ」

などといったように、自分自身の中にポリシーや常識、先入観、責任、義務感、こだわりが前提にあったことが分かります。

つまりは、自分が相手に対して期待し、何か見返りを求めている時にその怒りの感情は発動します。

怒りという感情は必要があってはじめて湧き出てくるものですが、怒りの感情が湧き出た時にはじめてその奥にある原因や理由、背景、想いに向き合うのではなく、日頃から怒りの奥に意識を向けていると、怒りという感情が立ち上がる必要がなくなるのが分かっていきます。

感情と思考を切り離すトレーニング

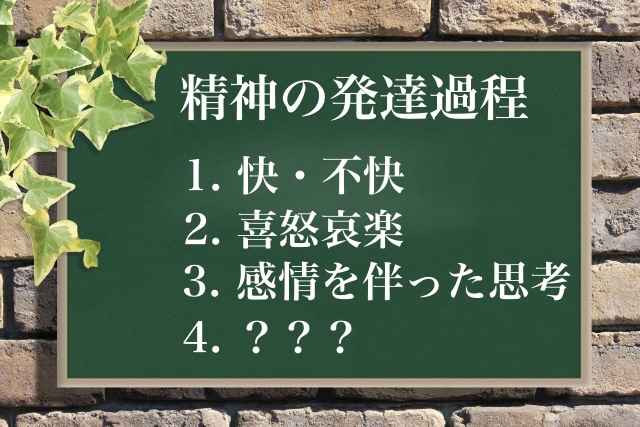

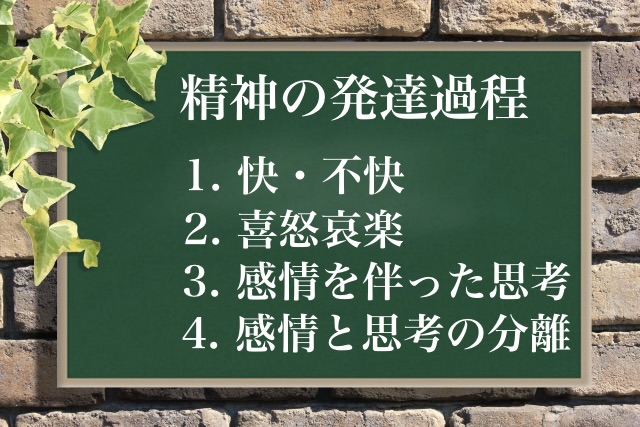

精神の発達過程

1. 生まれたばかりの赤ちゃんはお腹が空いたり眠かったりといったように生き延びるために快か不快かで気持ちを表現します。

2. そして、物心がついてくると喜怒哀楽という感情で表現をするようになります。

3. やがて、感情を伴った思考をするようになります。

このようにして人間の精神(心)は複雑化し、社会に順応していきます。

トレーニング方法

しかし、ここでまだ終わりではありません。

本来、感情と思考は別々のものですので、それらを切り離す(独立させる)トレーニングをしていく段階もあります。

感情を伴った思考もそれを紐解いてみれば、快か不快かに行き着きます。

というのも、思考は物事を考える行為を指しますが、感情とは、つまりはここで言われている怒りという感情とは、前節でお話ししたように、その感情の奥に隠されている原因や理由、背景、想いといったものが根拠となり発露します。人には、その根拠が揺るがされたと感じると、怒りなどの感情が立ち上がるメカニズム(防衛本能)があります。

また、怒りだけではなくあらゆる感情が立ち上がるのは、ある対象や出来事に対して心が動いている証拠でもあります。それは、心がプラスの方向に動いているのか、それともマイナスの方向に動いているのか、に分かれます。

「そもそもなぜ私は怒っているのか?」

「そもそもなぜ私は怒らなければならなかったのか?

怒りは「自分自身のこだわりの強さ」「期待」「相手に求めていること」「理想」「常識」「当たり前」といったものが引き金になっています。

その心の機微を静観に見つめていくと、爆発的な感情の発露は役割を終えていきます。

おわりに

いかがだったでしょうか?

怒りは誰にでも起こる自然な感情ですが、その表現を誤れば周囲に大きな影響を与えてしまいます。だからこそ、怒りの奥にある本当の気持ちに意識を向けていくことが大切です。

アンガーマネジメントは、感情に翻弄されるのではなく、背景や理由を理解しながら建設的なコミュニケーションへつなげるための方法です。日常の中で少しずつ意識していくことで、安心感のある関係づくりに役立っていくのではないでしょうか?